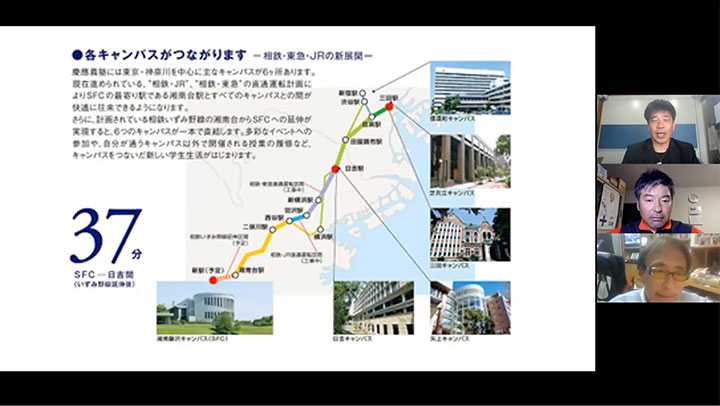

スポーツ・アンド・ヘルスイノベーションコンソーシアム

S10

keyboard_arrow_down

S10

スポーツ・アンド・ヘルスイノベーションコンソーシアム

出展団体:スポーツ・アンド・ヘルスイノベーションコンソーシアム

政策・メディア研究科

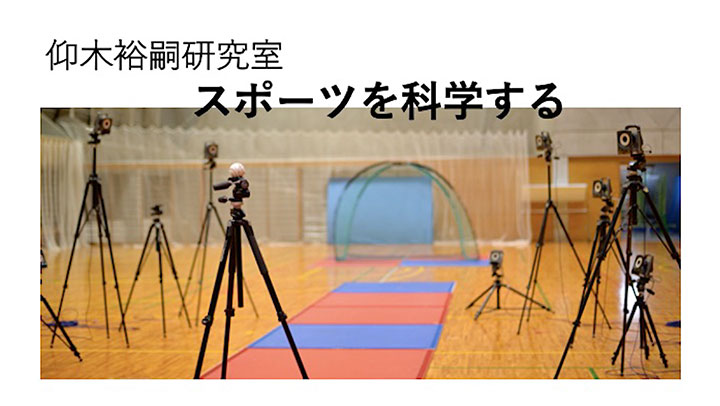

仰木裕嗣

出展団体:スポーツ・アンド・ヘルスイノベーションコンソーシアム

政策・メディア研究科

仰木裕嗣

スポーツ・アンド・ヘルスイノベーションコンソーシアム

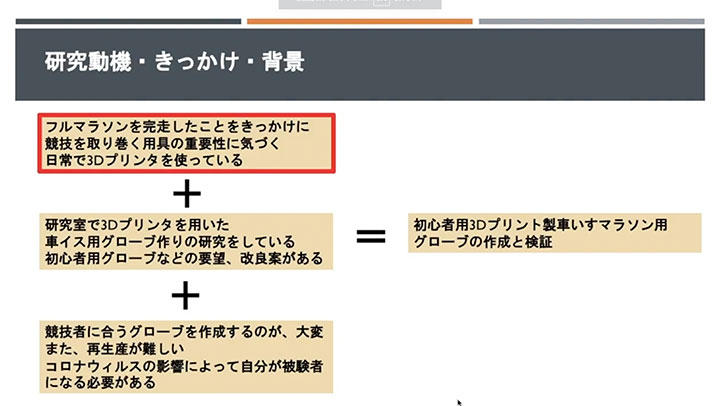

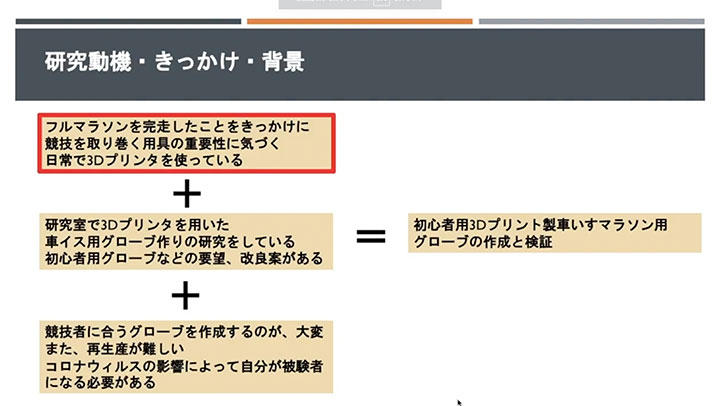

本コンソーシアムでは 3Dプリンターのスポーツやヘルス分野への応用を模索しています。車いす陸上競技用グローブの開発はリオデジャネイロパラリンピックを経て、東京パラリンピックを目指す選手をサポートしています。さらにグローブ性能の要でもある表面のゴムについても競技専用品を開発しています。現在では車いす陸上競技の裾野を広げるために初心者用の安全性を重視したグローブ開発も進めています。さらに障がい者自身が障がい者の用具を3Dプリンターで作る、という循環を目指した社会実践へと向けて活動を進めています。

詳細を見る

clear

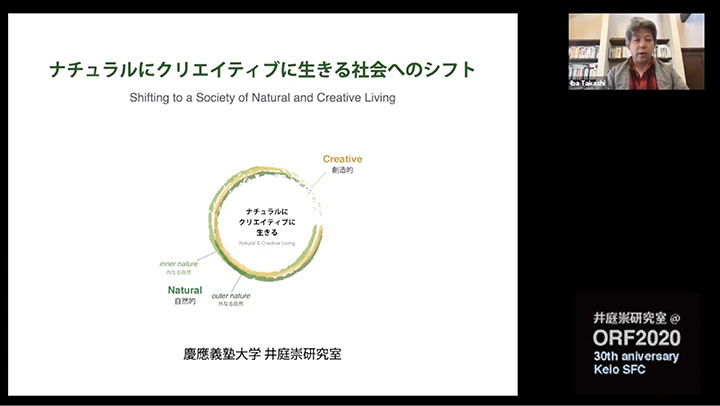

ナチュラルにクリエイティブに生きる社会へのシフト

S06

keyboard_arrow_down

S06

ナチュラルにクリエイティブに生きる社会へのシフト

出展団体:井庭崇研究室

総合政策学部

井庭崇

出展団体:井庭崇研究室

総合政策学部

井庭崇

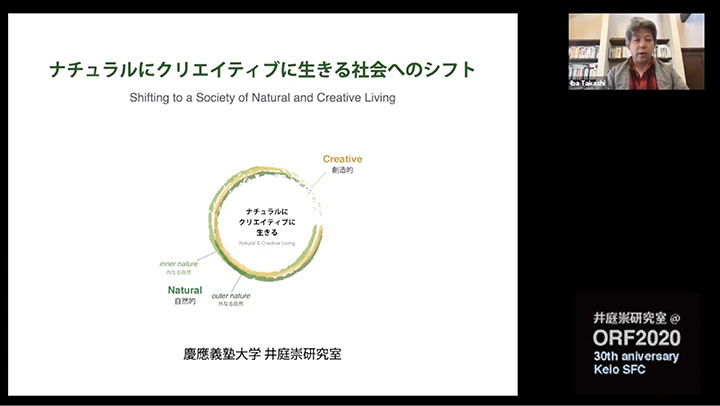

ナチュラルにクリエイティブに生きる社会へのシフト

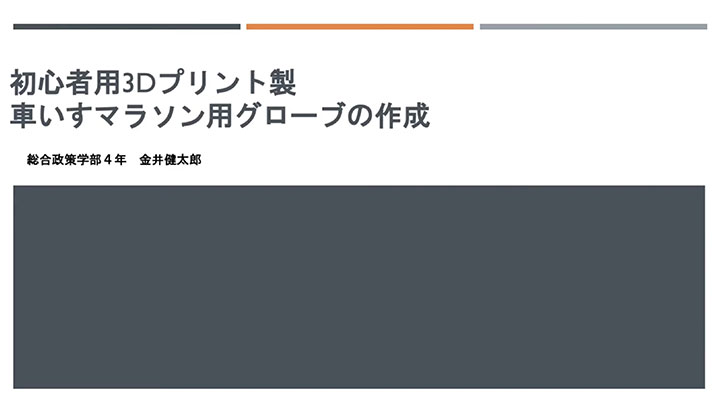

井庭崇研究室は、これからの社会を「創造社会」だと考え、自然とつながり人間らしく豊かに生きる「ナチュラルな創造社会」へのシフトを目指しています。それを可能にするために、超領域的なアプローチで理論・方法論を探究し、「ナチュラルにクリエイティブに生きる」ことを支援するパターン・ランゲージをつくっています。本セッションでは、暮らし方、生き方、組織マネジメント、まちづくり、地球環境保全など様々な領域で行っている最新の研究成果を発表します。

詳細を見る

clear

すずかんゼミの価値創造

S07

keyboard_arrow_down

S07

すずかんゼミの価値創造

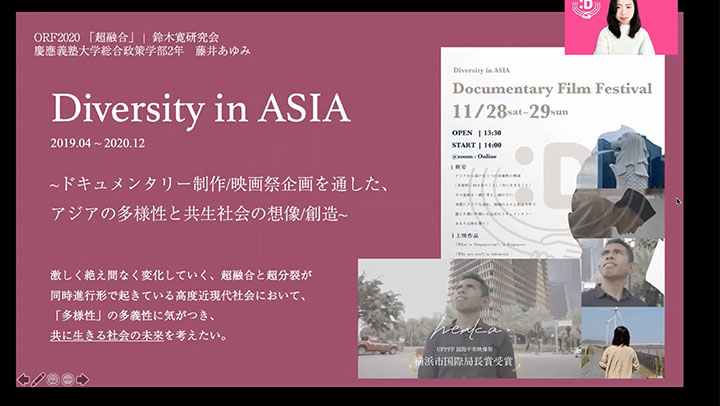

出展団体:鈴木寛研究会(すずかんゼミ)

総合政策学部

鈴木寛

出展団体:鈴木寛研究会(すずかんゼミ)

総合政策学部

鈴木寛

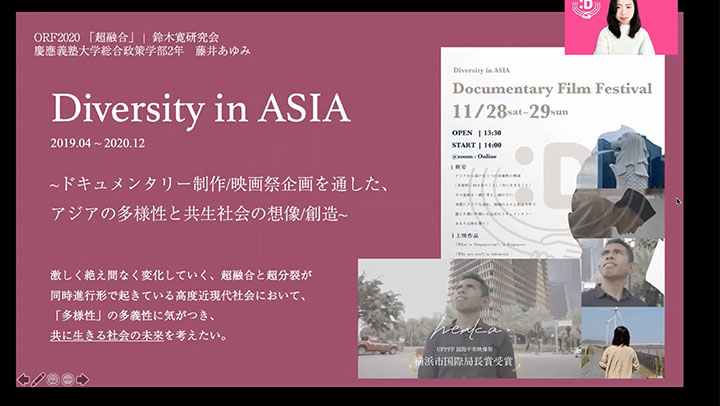

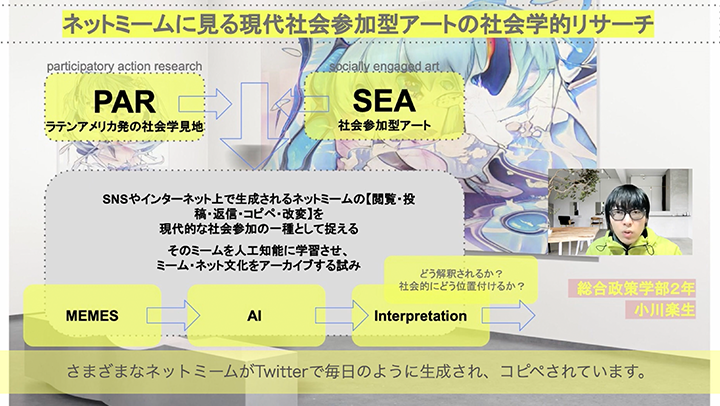

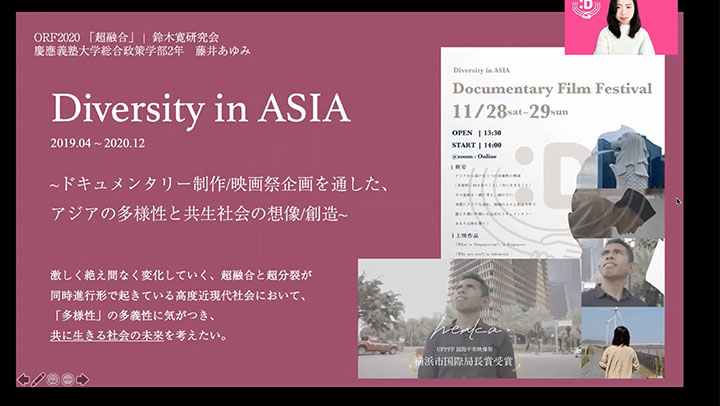

すずかんゼミの価値創造

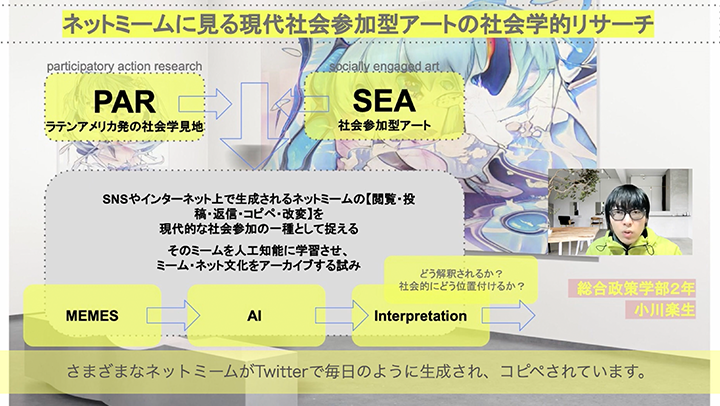

鈴木寛研究会に所属する学生たちが掲げるミッションは、自由で制約のない想像と多様な人々との自然的な共創の場を育むことです。「超融合」は、これからの時代における課題解決であり、価値創造におけるあり方の一つであるといえるでしょう。鈴木寛研究会では、学生個人個人がその問いに日々向き合いながら学びを深めています。このセッションでは「超融合」を体現しようとしているゼミ生一人一人の活動を紹介しつつ、今後は学生自身が次世代のソーシャルプロデューサーとしての、社会との向き合い方と価値創の在り方について討究します。

詳細を見る

clear

渡辺光博研究室 ヘルスサイエンスラボ

S09

keyboard_arrow_down

S09

渡辺光博研究室 ヘルスサイエンスラボ

出展団体:渡辺光博研究室 ヘルスサイエンスラボ

政策・メディア研究科

渡辺光博

出展団体:渡辺光博研究室 ヘルスサイエンスラボ

政策・メディア研究科

渡辺光博

渡辺光博研究室 ヘルスサイエンスラボ

私たちの研究室は主に代謝の観点から、健康長寿の実現に向けて研究を進めています。胆汁酸、腸内細菌、癌、中枢神経など、さまざまなテーマがあり、実験を主とする研究会なので、研究会以外の時間を活用しながら各々が研究を進めています。実験にはマウスやショウジョウバエ、線虫などをモデル動物として使用し、様々なin vivo試験を行なっております。機能性天然物質を用いて、未病・アンチエイジングの分野まで幅広く研究を行なっています。

詳細を見る

clear

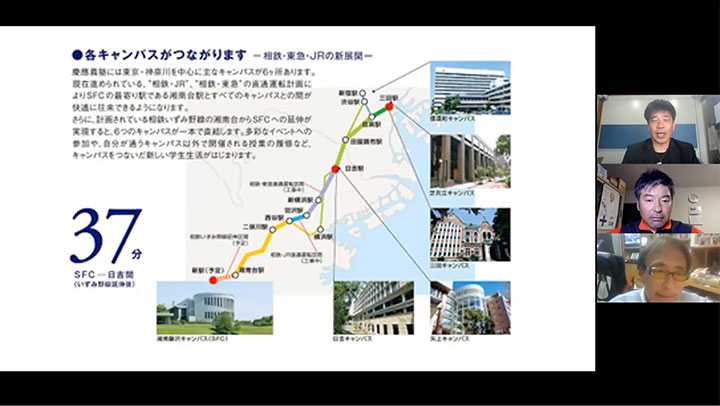

学生・教職員・卒業生の協働によるキャンパスづくりのいままでと…

S04

keyboard_arrow_down

S04

学生・教職員・卒業生の協働によるキャンパスづくりのいままでとこれから

出展団体:SBC / Student-Build Campus

政策・メディア研究科

小林博人

出展団体:SBC / Student-Build Campus

政策・メディア研究科

小林博人

学生・教職員・卒業生の協働によるキャンパスづくりのいままでとこれから

未来創造塾計画地を舞台に始まったStudent-Build Campus = SBCプロジェクト。学生・教職員・卒業生の協働によって、施設の建築や管理の仕組みづくり、講義プログラムの開発運営など、様々な側面からキャンパスづくりが推進されてきました。Studentたちによるキャンパスづくりは今、未来創造塾の範囲を超えて、SFC全体へと波及し始めたところです。このセッションでは、それぞれの時代にSBCプロジェクトに携わってきた人々が、キャンパスづくりのこれまでを振り返り、これからを考えます。

詳細を見る

clear

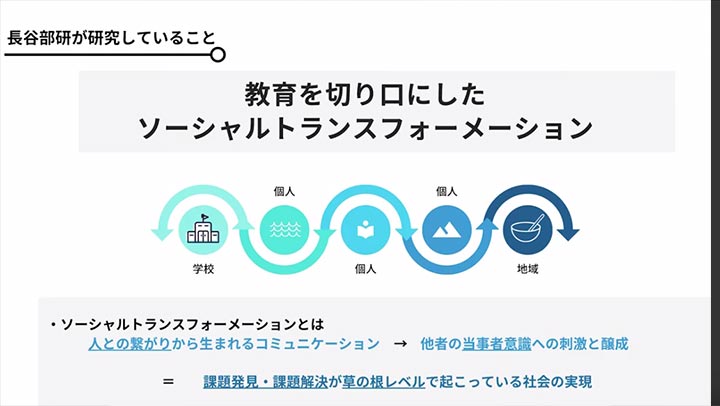

学校教育の変化からソーシャルトランスフォーメーションにおける…

S08

keyboard_arrow_down

S08

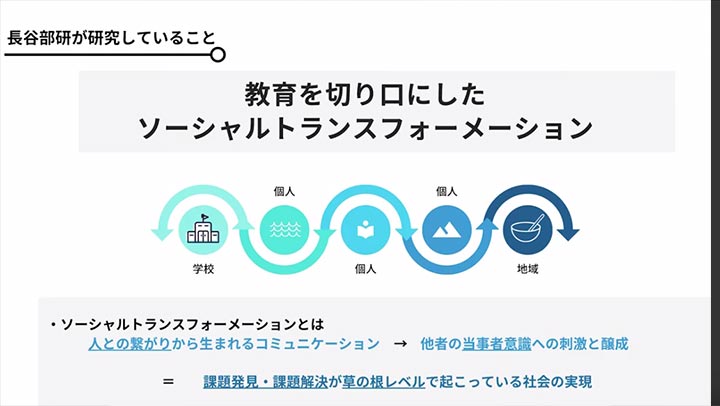

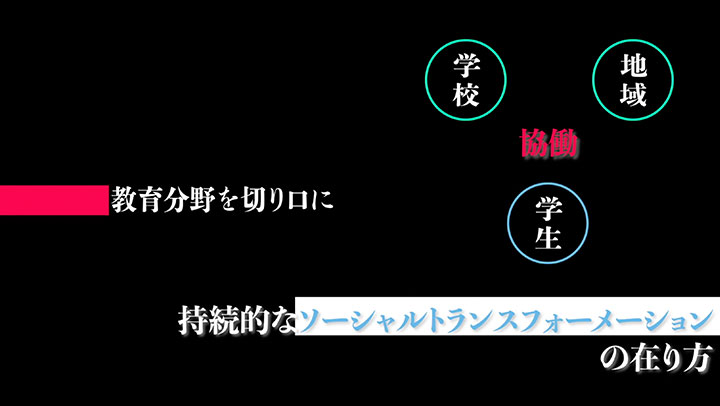

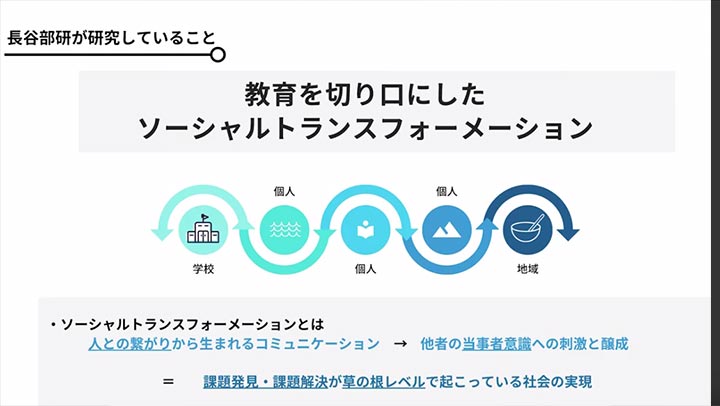

学校教育の変化からソーシャルトランスフォーメーションにおける”生きた教育”を見つめ直す

出展団体:長谷部葉子研究室

環境情報学部

長谷部葉子

出展団体:長谷部葉子研究室

環境情報学部

長谷部葉子

学校教育の変化からソーシャルトランスフォーメーションにおける”生きた教育”を見つめ直す

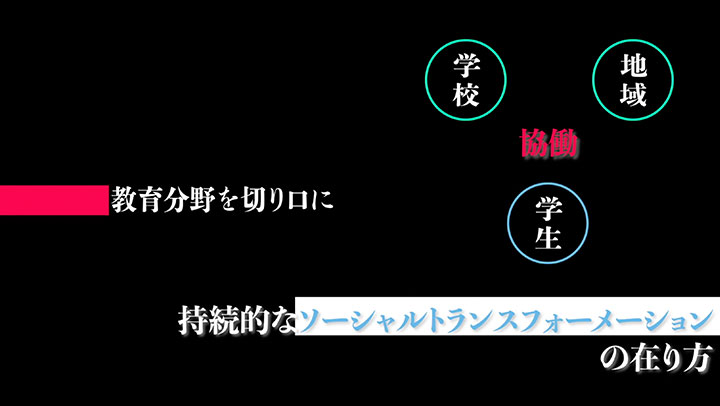

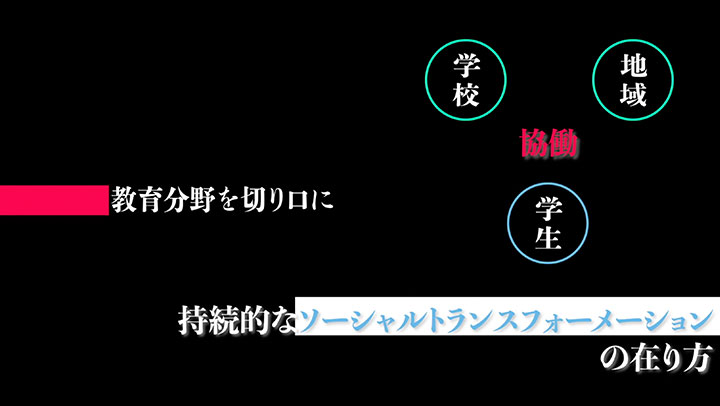

当研究会は7つの地域でフィールドワークを行い、教育という切り口で、学校や行政、企業と連携し、持続可能な関係性構築によるコミュニケーション、コミュニティづくりを探求してきました。私たちの捉える”教育”は、様々なアクターによる協働で何かを生み出す、そのプロセスを指していますが、より教育と連想しやすい学校をテーマとし、コロナ禍による学校教育の変化を軸に、様々な分野、協働者によって行われる教育を議論することで、超融合による新たな教育のカタチ、価値を現協働者そして未来の協働者に提示します。

詳細を見る

clear

都市改革のパラダイムシフト ーストリートアントレプレナー時代…

S02

keyboard_arrow_down

S02

都市改革のパラダイムシフト ーストリートアントレプレナー時代の到来ー

出展団体:上山信一研究会

総合政策学部

上山信一

出展団体:上山信一研究会

総合政策学部

上山信一

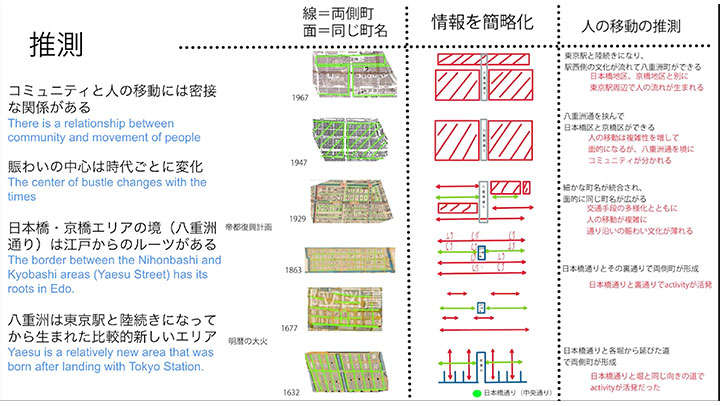

都市改革のパラダイムシフト ーストリートアントレプレナー時代の到来ー

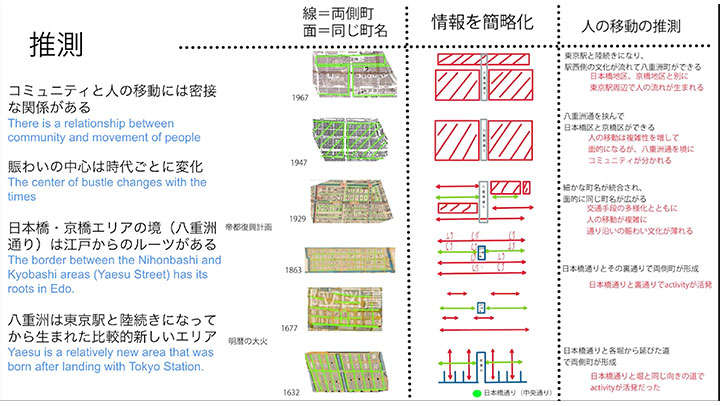

都市と聞くと、何を思い浮かべるでしょうか。小洒落たお店、ネオン輝く飲み屋街、高層ビル群…など、都市は暮らしの拠点であると同時に経済の中心地でもあります。これまで日本の都市は、行政や民間企業により経済成長を目的に作られてきました。しかし、時代は変わり空き家や孤独が問題となる今、都市には地域の魅力向上や人々のつながりが求められています。本セッションは、都市とは何か、歴史を紐解きながらその本質に迫り、欧州のコンパクトシティや各地の地域活性化の事例分析を通じて、今後日本の都市をどう変え得るか提言します。

詳細を見る

clear

AI tell you Djing

S01

keyboard_arrow_down

S01

AI tell you Djing

出展団体:Computational Creativity Lab XDJ-Project

政策・メディア研究科

徳井直生

出展団体:Computational Creativity Lab XDJ-Project

政策・メディア研究科

徳井直生

AI tell you Djing

日本におけるDJ文化の価値は他国に比べ決して高いとはいえない状態にありますが、DJが社会に与えうる好影響は絶大なものであると私たちは捉えています。Forbes誌における高所得者ランキングにはDJが多くランクインするなど商業価値の面においてのみでも十分価値のある分野です。そのようなDJ文化の発展のため、私たちは機械学習の側面からのアプローチを日々試みています。本セッションでは作品の1つである自動選曲AIを用いた実験的パフォーマンスを行います。協力:Pioneer DJ/AlphaTheta株式会社

詳細を見る

clear

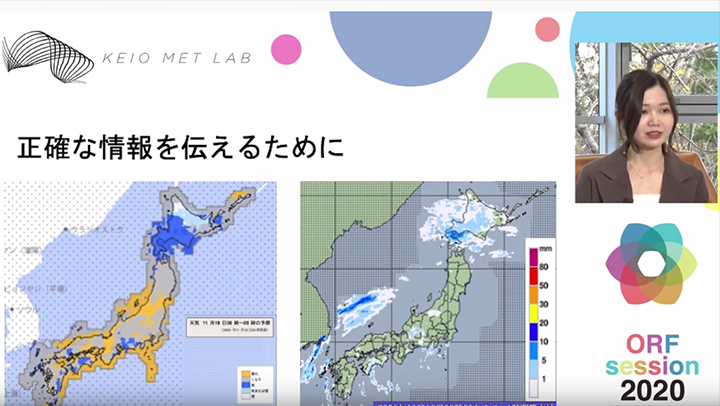

気象学研究会

S03

keyboard_arrow_down

S03

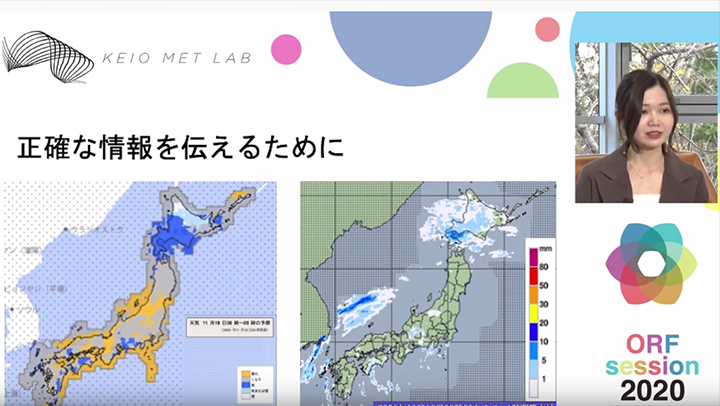

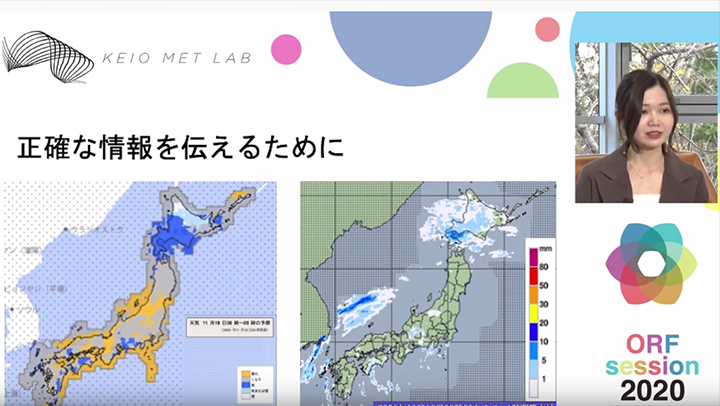

気象学研究会

出展団体:気象学研究会

環境情報学部

宮本佳明

出展団体:気象学研究会

環境情報学部

宮本佳明

気象学研究会

気象学研究会では現在の気象報道の在り方や予報精度を課題とし、研究しております。その背景としては、温暖化により自然災害が甚大化しており、より高い天気予報の精度とより確実な伝達手段が求められているからです。 セッションでは、研究室の卒業生で現在気象予報士として活躍されている方をお呼びし、研究室のメンバー・教員とともに現在の天気予報の課題と将来について議論させていただきます。 このセッションをご覧になる視聴者様から、新たな発想が生まれることを期待しております。

詳細を見る

clear

「新しい大学生の役割-地域にどっぷり浸かるフィールドワークが…

P05

keyboard_arrow_down

P05

「新しい大学生の役割-地域にどっぷり浸かるフィールドワークが地域と大学生にもたらすもの」「休学しない農村留学-withコロナ時代におけるスクールライフの提案」

「新しい大学生の役割-地域にどっぷり浸かるフィールドワークが地域と大学生にもたらすもの」「休学しない農村留学-withコロナ時代におけるスクールライフの提案」

当研究会はこれまで教育分野からの異言語異文化理解を基盤に、国内国外共に7つの地域でのフィールドワークを行なってきました。フィールドワークの過程で生まれる、人との関係性を起点とした協働、そしてソーシャルトランスフォーメーションの在り方を実践的に研究しています。今回のセッションを通じて、「新しい大学生の役割-地域にどっぷり浸かるフィールドワークが地域と大学生にもたらすもの」「休学しない農村留学~withコロナ時代における新たなスクールライフの提案~」をテーマに学生2名が発表させて頂きます。

詳細を見る

clear

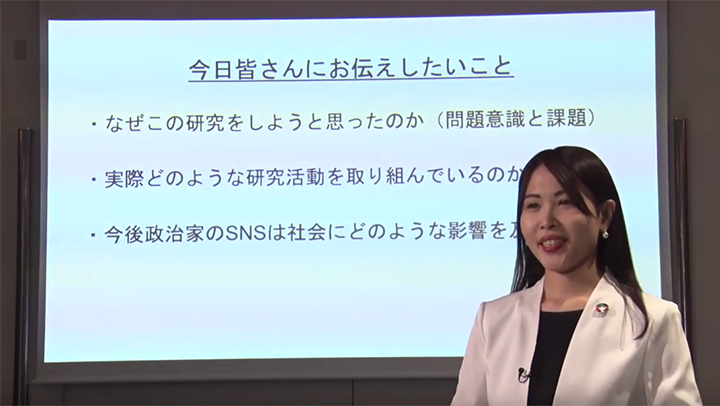

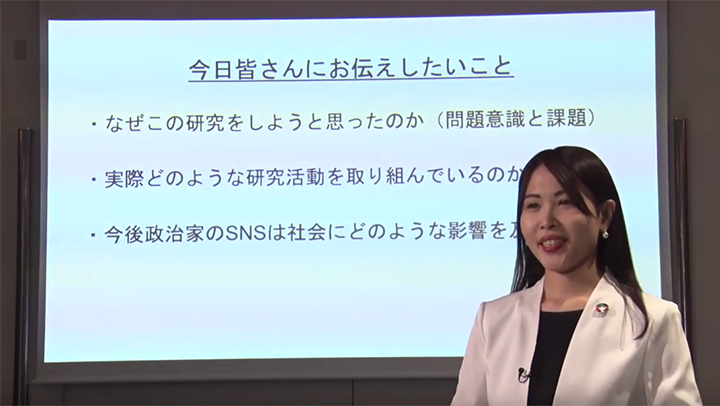

Politics × SNS

P04

keyboard_arrow_down

P04

Politics × SNS

Politics × SNS

昨今の新型コロナウィルスによって、 政治、政府の現場におけるDXへの期待は益々加速し、デジタル化に向けた波が高まっています。自身の研究では、政治のデジタル化に向けた現場の意識改革に寄与することを目標に、政治学と情報学の横断的研究から、政治家のSNS活用のあり方やネット選挙分析を行ってきました。本ピッチでは、政治の現場のフィールドとSFCの学術のフィールド、両者を行き来した約2年間の原体験を基に、社会人大学院生として融合研究を行う意義と政治のネット活用が社会にもたらす重要性についてお伝えします。

詳細を見る

clear

蜂蜜が支える男子体操平行棒

P03

keyboard_arrow_down

P03

蜂蜜が支える男子体操平行棒

蜂蜜が支える男子体操平行棒

体操平行棒種目では手部と平行棒間の摩擦が重要であり、選手は滑り止めに蜂蜜を使用しています。そこで、より滑り止め性能の高い蜂蜜を見つけるべく研究を行いました。実際の演技の撮影によって手離れ状況を確認したのち、フォースプレートに固定した平行棒模型を用いて手離れの状況を再現し、その際平行棒に作用した力の3軸成分を計測し、摩擦力の推定を行いました。また、選手へのヒアリングも実施し、その結果、蜂蜜加工品よりも天然蜂蜜を選手は好み、天然蜂蜜に含まれる花粉量の違いで摩擦力が変化している可能性が示唆されました。

詳細を見る

clear

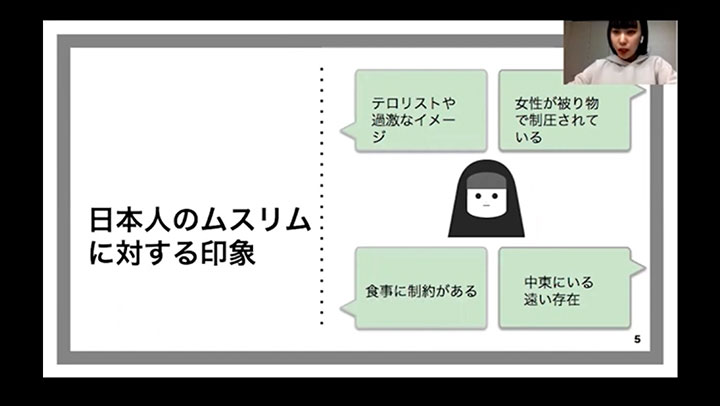

イスラーム研究・ラボ

P02

keyboard_arrow_down

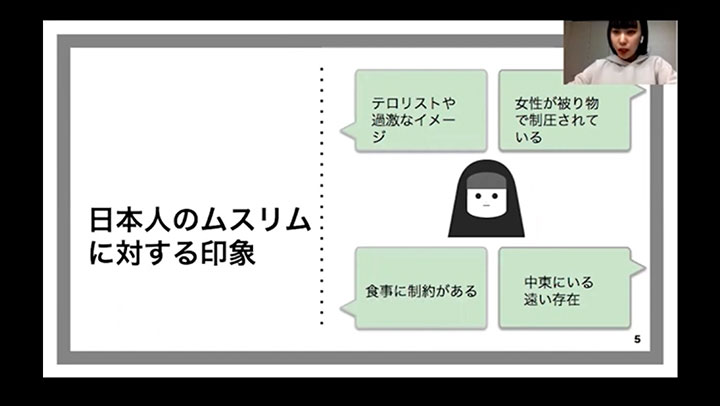

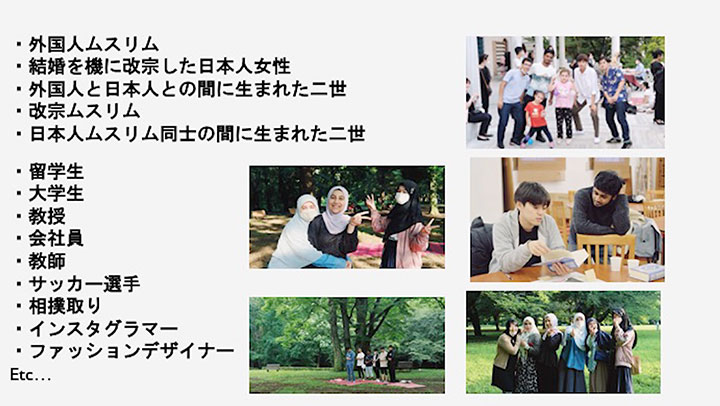

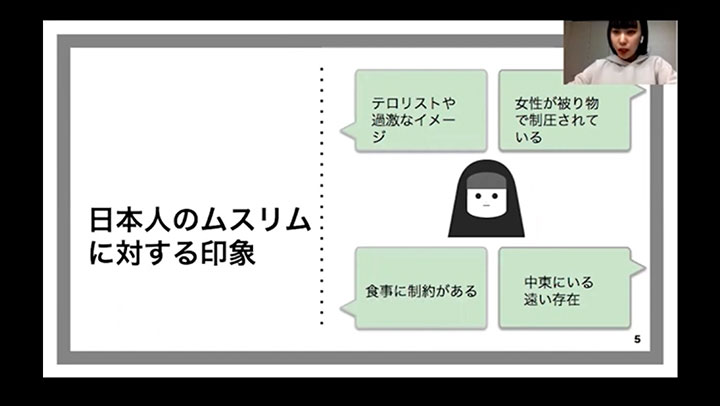

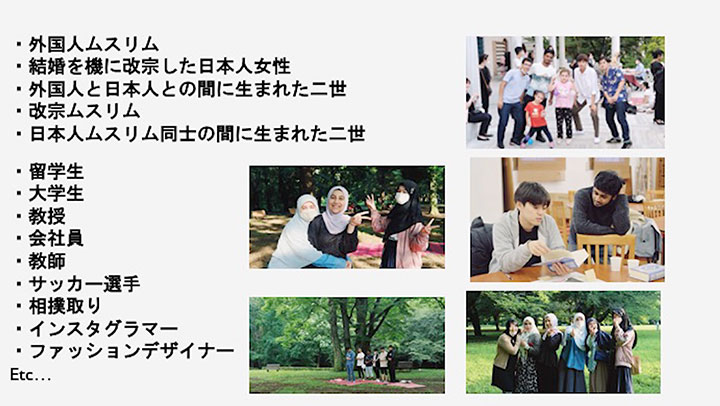

イスラーム研究・ラボ

「イスラーム教徒(ムスリム)」は豚を食べずお酒を飲まない人たち、または、中東の人たちといったイメージはありませんか?現在世界には18億人のムスリムがいると言われ、信仰の仕方は十人十色です。日本には約20万人のムスリムが暮らしています。最近では留学生の増加やハラール食品の普及により、身近に感じることも多いかもしれません。そこで今回は生まれながらにムスリムのユヌスと2020年に改宗した長谷川が1人のムスリムとして、日本のイスラームを知らない人たちに知って欲しいことや考えて欲しいことをお話しします。

詳細を見る

clear

健康情報コンソーシアム

E09

keyboard_arrow_down

E09

健康情報コンソーシアム

環境情報学部

中澤仁

環境情報学部

中澤仁

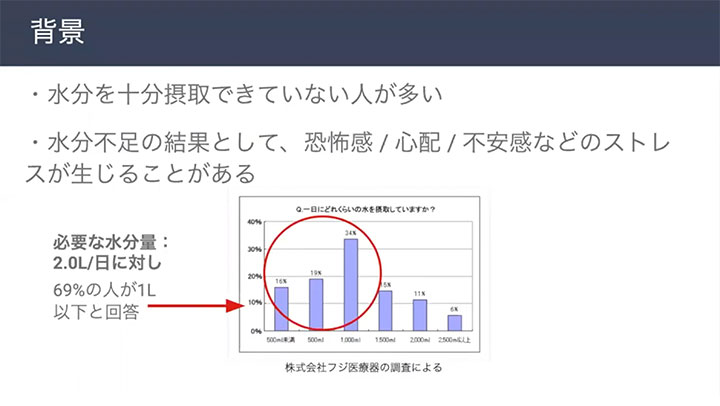

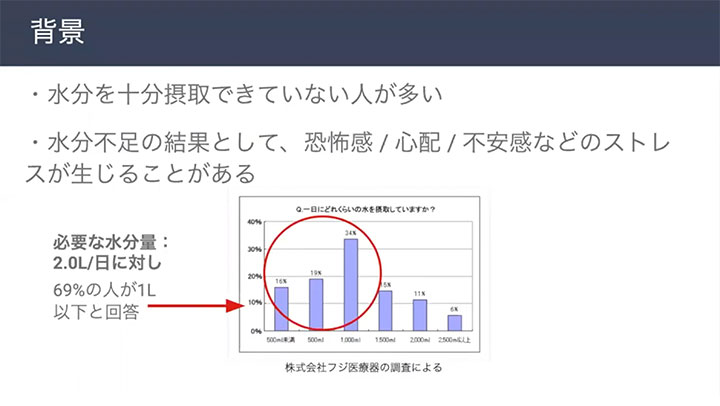

健康情報コンソーシアム

中澤研究室WellCompグループは、情報の力を活用し、人をより健康にするための手段を日々研究しています。本展示では、私達の取り組んでいる研究の成果をお見せします。

詳細を見る

clear

村井合同研究室 NECO Lab.

E29

keyboard_arrow_down

E29

村井合同研究室 NECO Lab.

環境情報学部

中村修

環境情報学部

中村修

村井合同研究室 NECO Lab.

NECO Lab.は「技術」と「社会」の両方の側面を繋いで(networking)、SFCだからこそ出来る研究を共創する(collaboration)のための研究グループです。

詳細を見る

clear

鶴岡みらい健康調査とからだ館

E54

keyboard_arrow_down

E54

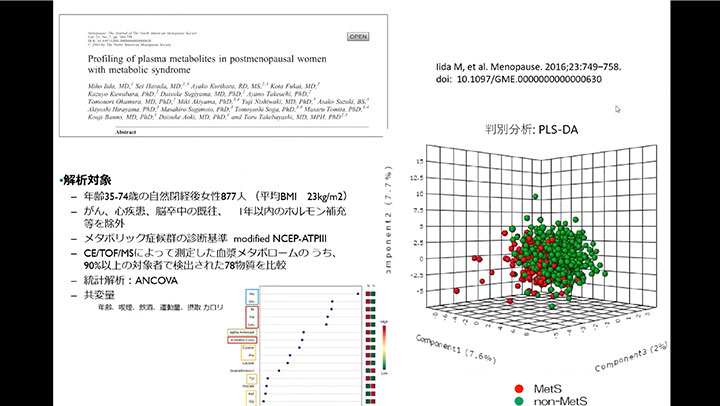

鶴岡みらい健康調査とからだ館

健康マネジメント研究科

武林亨

健康マネジメント研究科

武林亨

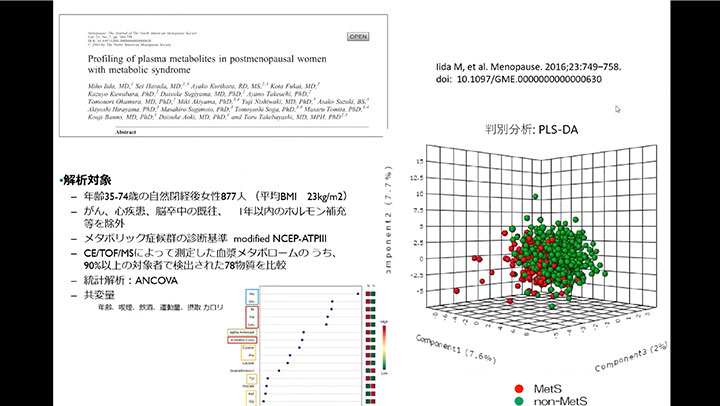

鶴岡みらい健康調査とからだ館

山形県鶴岡市と周辺地域で、SFC、医学部、健康マネジメント研究科と地元行政および医療機関が協働しながら様々な地域を健康にするための研究プロジェクトを展開しています。当展示では、地域資源を育む「からだ館」のコミュニティエンパワメント活動紹介や、住民1万人以上が参加する大規模疫学研究である「鶴岡みらい健康調査(メタボロームコホート研究)」の研究成果を紹介します。健康な地域づくりの実践知をぜひ持ち帰ってください。

詳細を見る

clear

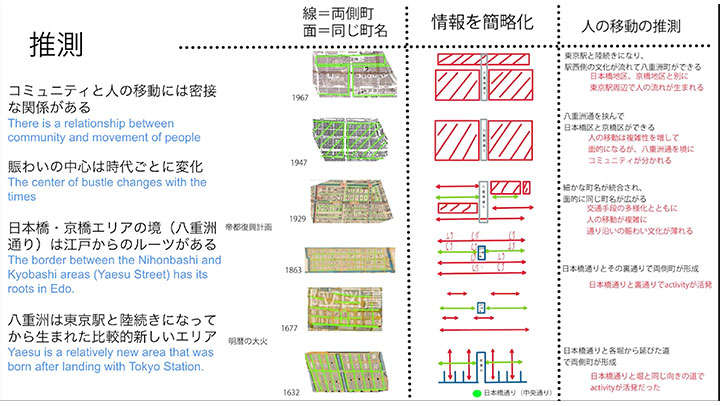

小林博人研究会

E48

keyboard_arrow_down

E48

小林博人研究会

政策・メディア研究科

小林博人

政策・メディア研究科

小林博人

小林博人研究会

昨今のパンデミックによりコミュニティの消失や人と建築・都市が遠ざかっている現状を踏まえ、リモートワークで人がいなくなったオフィスビルや自分の居場所をどう確保するかといった様々な問題が生まれました。私たちがこれまで取り組んできた都市の調査やデザインビルドを通してこれらの問題に向き合うと共に、これからのデザインや建築の形を提案します。

詳細を見る

clear

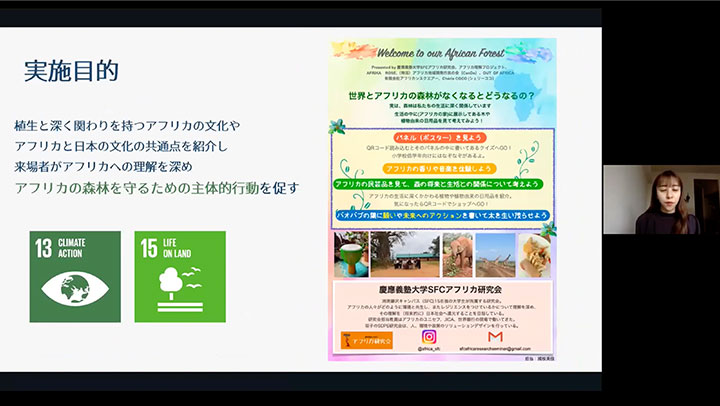

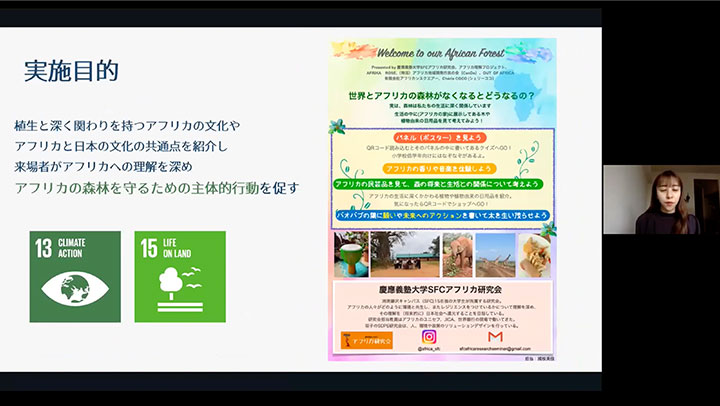

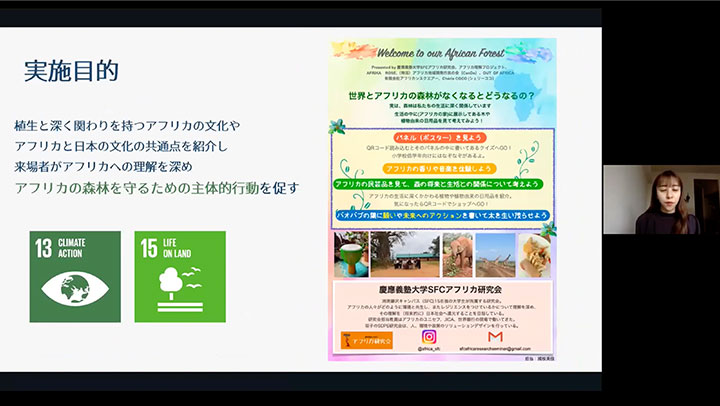

SFCアフリカ研究会 “アフリカの森”展示企画

E47

keyboard_arrow_down

E47

SFCアフリカ研究会 “アフリカの森”展示企画

総合政策学部

國枝美佳

総合政策学部

國枝美佳

SFCアフリカ研究会 “アフリカの森”展示企画

“アフリカの森”はアフリカの森や植生についての大学生による企画展示です。2020年11/3(火祝)~23(月祝)、東京都夢の島熱帯植物館と慶應義塾大学SFCアフリカ研究会のコラボ展示企画が開催されます。週末には「秋祭り」を開催する予定です。 ORFではこの企画のために準備するアフリカの植生に関する研究パネルについて解説し、イベントの様子について紹介します。

詳細を見る

clear

森将輝研究室

E28

keyboard_arrow_down

E28

森将輝研究室

環境情報学部

森将輝

環境情報学部

森将輝

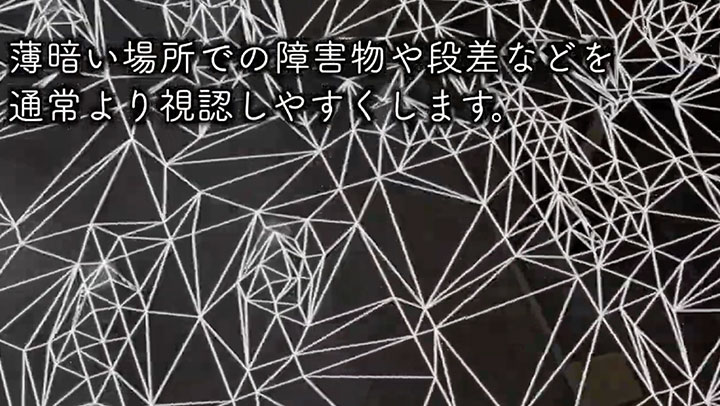

森将輝研究室

森将輝研究室では、心と身体の入り口や知性ともいえる知覚・認知機能の解明を目指しています。我々は、特に5つ観点「空間・社会性・身体性・質感・ハンディキャップ」から研究に取り組んでいます。本展示では、幣研究室で行われている近年の研究成果をご紹介します。

詳細を見る

clear

鈴木寛研究会(すずかんゼミ)

E27

keyboard_arrow_down

E27

鈴木寛研究会(すずかんゼミ)

総合政策学部

鈴木寛

総合政策学部

鈴木寛

鈴木寛研究会(すずかんゼミ)

鈴木寛研究会ではProject-Based Learningという手法の基、ゼミ生一人ひとりが社会に対しての問いを掲げ、プロジェクト活動に取り組みます。それによって、「自らが掲げる理想の社会に対して何ができるのか」を改めて問い直し、学びを深めあっています。分野という垣根を超えた多様性の中で理想的な社会を共創する鈴木寛研究会が、実際に行っている研究の事例を展示で紹介します。

詳細を見る

clear

渡辺光博研究室 ヘルスサイエンスラボ

E53

keyboard_arrow_down

E53

渡辺光博研究室 ヘルスサイエンスラボ

政策・メディア研究科

渡辺光博

政策・メディア研究科

渡辺光博

渡辺光博研究室 ヘルスサイエンスラボ

私たちの研究室は主に代謝の観点から、健康長寿の実現に向けて研究を進めています。胆汁酸、腸内細菌、癌、中枢神経など、さまざまなテーマがあり、実験を主とする研究会なので、研究会以外の時間を活用しながら各々が研究を進めています。実験にはマウスやショウジョウバエ、線虫などをモデル動物として使用し、様々なin vivo試験を行なっております。機能性天然物質を用いて、未病・アンチエイジングの分野まで幅広く研究を行なっています。

詳細を見る

clear

鳴川肇研究会-卒業プロジェクト

E02

keyboard_arrow_down

E02

鳴川肇研究会-卒業プロジェクト

政策・メディア研究科

鳴川肇

政策・メディア研究科

鳴川肇

鳴川肇研究会-卒業プロジェクト

2020年度鳴川研究室における、卒業プロジェクトの成果を紹介します。卒業制作ではそれぞれが建築、空間、インテリア、プロダクト、グラフィックなどデザインの垣根を越えた作品を作ります。それぞれ多種多様なテーマの中で、共通する鳴川研のフィロソフィーが「工学的な問いを幾何学的に解く」というものです。この鳴川研の特色は歴代のプロジェクトや卒業制作を通して培われ、磨かれてきました。それぞれが選んだテーマに対し、現状抱えている問題点を挙げ、それらを解決するデザインを作品を通じて提案します。

詳細を見る

clear

x-Music

E08

keyboard_arrow_down

E08

x-Music

環境情報学部

藤井進也

環境情報学部

藤井進也

x-Music

未知なる次の音楽(= x-Music)とは何か? 音楽をテーマとした研究や表現の可能性が劇的に変化している今、我々人類は一体どのような音楽の研究・表現を行うべきでしょうか。藤井進也研究会 エクス・ミュージック・ラボ(x-Music Lab)では、多様な文化・芸術・学術領域を横断・乗算(= Crossing, ‘x’)させ、音楽の起源や普遍性、応用性を探究しています。また、まだ確固たる名称のない、未知なる次の音楽文化(= ne’x’t Music)を創造・開拓することを目的とし活動を行っています。

詳細を見る

clear

私たちが挑む“ソーシャルトランスフォーメーション”、その先に…

E46

keyboard_arrow_down

E46

私たちが挑む“ソーシャルトランスフォーメーション”、その先に見据えるものとは ? いかなる可能性にも開かれた教育のカタチ?

環境情報学部

長谷部葉子

環境情報学部

長谷部葉子

私たちが挑む“ソーシャルトランスフォーメーション”、その先に見据えるものとは ? いかなる可能性にも開かれた教育のカタチ?

当研究会はこれまで異言語異文化理解を基盤に、国内国外共に7つの地域でのフィールドワークを行なってきました。フィールドワークの過程で生まれる、人との関係性を起点とした協働、そしてソーシャルトランスフォーメーションの在り方を実践的に研究しています。今回の展示セッションを通じて、当研究会なりのソーシャルトランスフォーメーションのあり方、ひいてはCOVID-19等のいかなる状況に対しても開かれた”超融合”の教育・施策のカタチを提示します。

詳細を見る

clear

徳井直生研究室

E52

keyboard_arrow_down

E52

徳井直生研究室

政策・メディア研究科

徳井直生

政策・メディア研究科

徳井直生

徳井直生研究室

Computational Creativity Labでは人の創造性を探求していくために人がつくったものやプロセスを観察するのではなく、人の創造性を計算モデルとして一部外在化させて作品を生み出し、それを観察する手法をとります。具体的には楽曲や映像、グラフィックデザインの演奏、生成等ができるAI(人工知能)を研究開発しています。そして、AIによって生成されたものを観察することで創造性とはなにか、つくられたものから人はどのような特徴を見出し、影響を受け、創造性をいかに拡張できるかを探求しています。

詳細を見る

clear

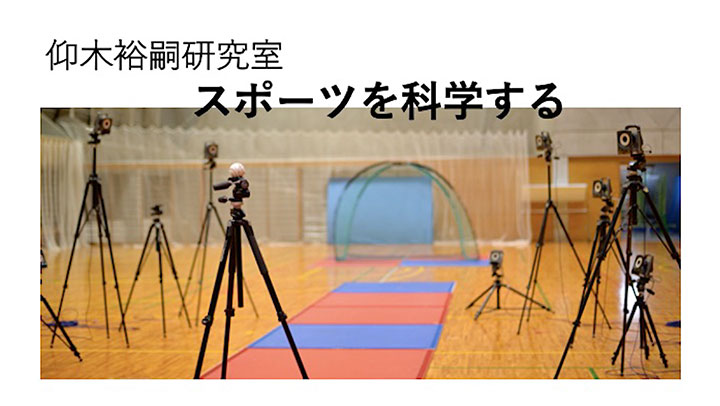

スポーツダイナミクス・インフォマティクスラボ

E07

keyboard_arrow_down

E07

スポーツダイナミクス・インフォマティクスラボ

政策・メディア研究科

仰木裕嗣

政策・メディア研究科

仰木裕嗣

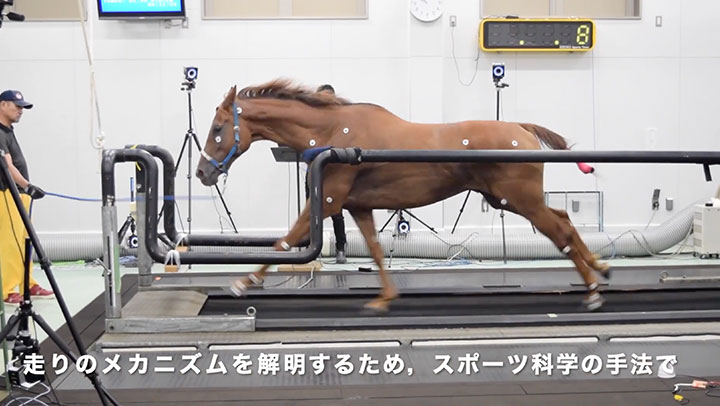

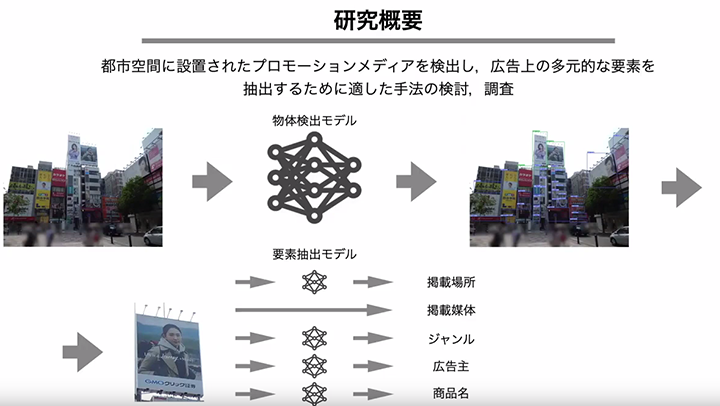

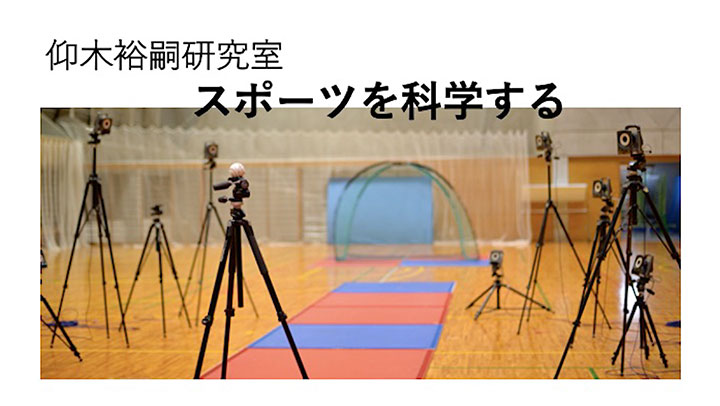

スポーツダイナミクス・インフォマティクスラボ

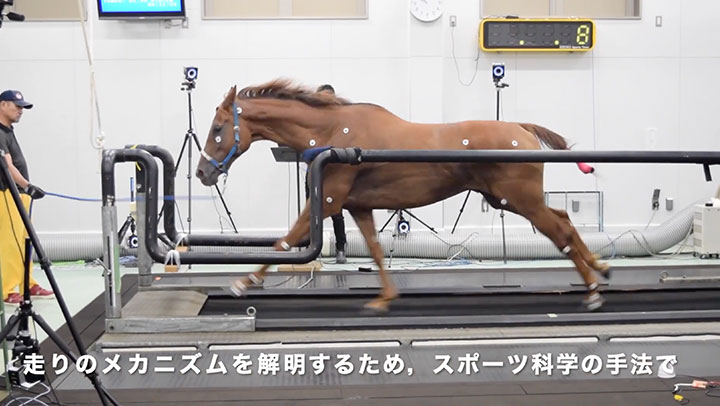

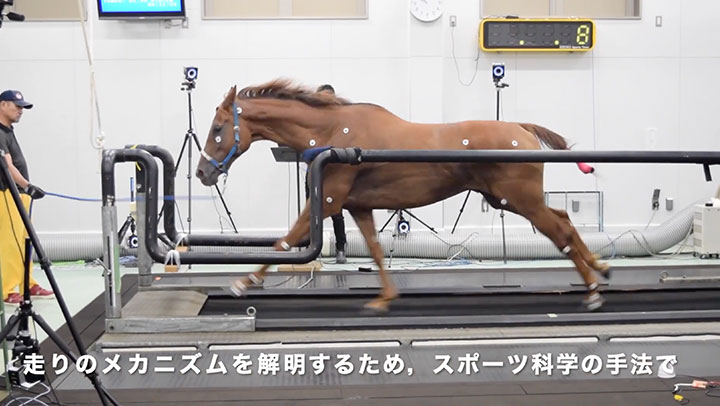

センシング、画像処理、そしてAI、この3つのテクノロジーが今後のスポーツの世界を大きく変えると考えられます。このラボでは、スポーツ科学の知見とノウハウを活かし、センシング・画像処理・AIの3つのキーテクノロジーによってスポーツをとりまく人々を支えます。ラボでは最先端のセンサーを使ったウェアラブルデバイスの開発、画像処理技術を使った子どもの運動支援といったテーマにも取り組んでいます。さらにヒトだけに留まらず、アスリートとしてのサラブレッドの走りのメカニズムを解き明かすことにも挑戦しています。

詳細を見る

clear

研究会「南からの思考――スペイン語圏の社会と多言語主義の研究…

E45

keyboard_arrow_down

E45

研究会「南からの思考――スペイン語圏の社会と多言語主義の研究」/慶應SFCスペイン語・スペイン語圏研究室

環境情報学部

藤田護

環境情報学部

藤田護

研究会「南からの思考――スペイン語圏の社会と多言語主義の研究」/慶應SFCスペイン語・スペイン語圏研究室

藤田研究会とSFCスペイン語・スペイン語圏研究室は、SFCからスペイン語世界への入り口としての役割を果たし、スペイン語を習得した先に開けるスペイン語圏の社会と文化の研究の可能性、そして他の専門的なテーマとスペイン語を組み合わせることで開ける新たな研究の可能性を積極的に追求しています。スペイン語圏の学術機関や湘南台地域の地域組織との連携の下で展開される多様な研究活動に、ぜひ触れてみてください!

詳細を見る

clear

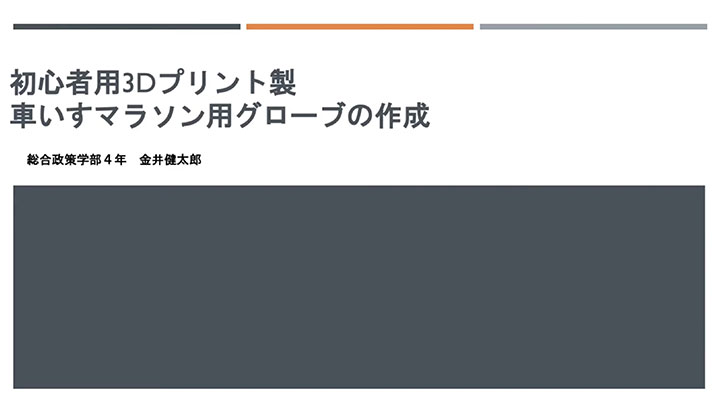

スポーツ・アンド・ヘルスイノベーションコンソーシアム

E11

keyboard_arrow_down

E11

スポーツ・アンド・ヘルスイノベーションコンソーシアム

政策・メディア研究科

仰木裕嗣

政策・メディア研究科

仰木裕嗣

スポーツ・アンド・ヘルスイノベーションコンソーシアム

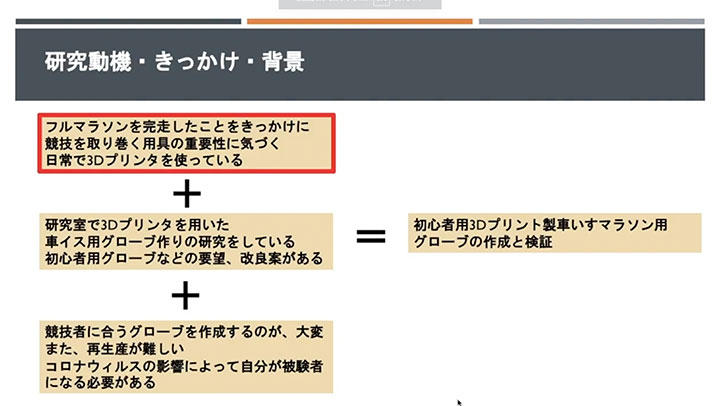

本コンソーシアムでは 3Dプリンターのスポーツやヘルス分野への応用を模索しています。車いす陸上競技用グローブの開発はリオデジャネイロパラリンピックを経て、東京パラリンピックを目指す選手をサポートしています。さらにグローブ性能の要でもある表面のゴムについても競技専用品を開発しています。現在では車いす陸上競技の裾野を広げるために初心者用の安全性を重視したグローブ開発も進めています。さらに障がい者自身が障がい者の用具を3Dプリンターで作る、という循環を目指した社会実践へと向けて活動を進めています。

詳細を見る

clear

村井研究室・研究グループArch

E26

keyboard_arrow_down

E26

村井研究室・研究グループArch

環境情報学部

三次仁

環境情報学部

三次仁

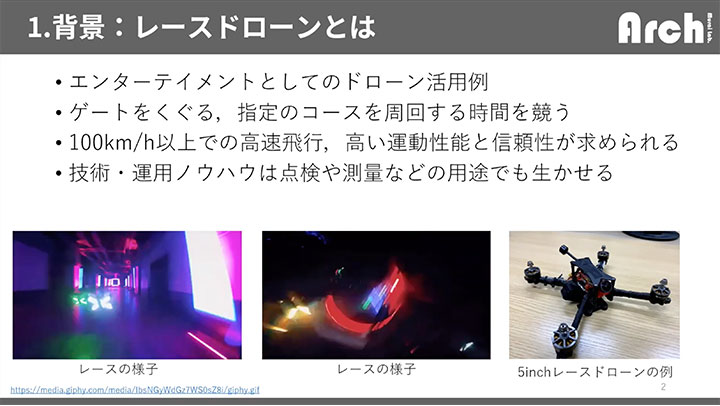

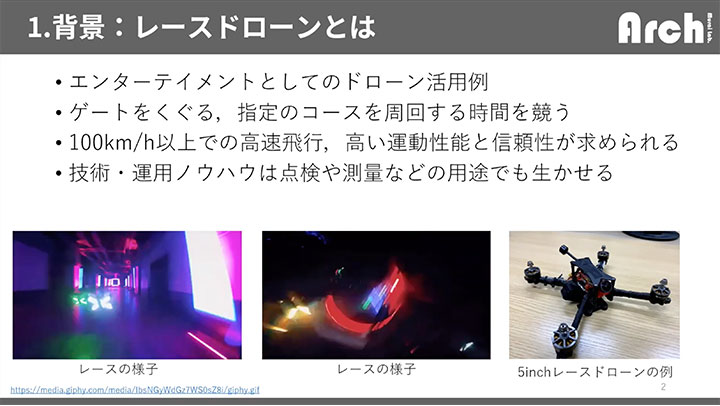

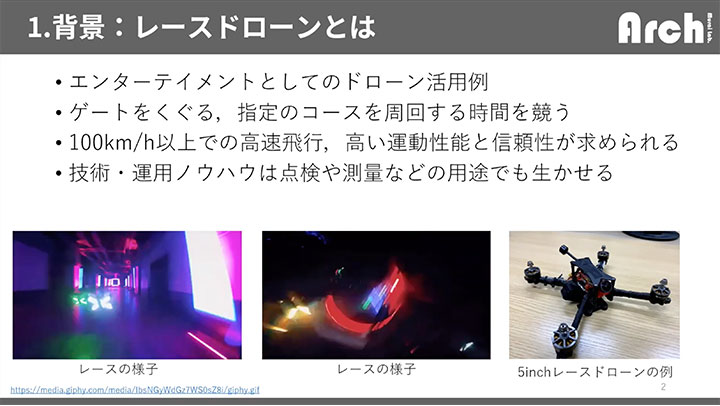

村井研究室・研究グループArch

今回の展示では、FPGAを用いたレースドローン向け5G低遅延映像伝送システムの設計と実装、家庭内におけるIoTデバイスを用いた糖尿病患者のインスリン注射打ち忘れ通知システムなど、それぞれのメンバーが解決したいと思う問題を軸に、それぞれの問題解決のための提案手法・そしてORF時点での成果を展示します。

詳細を見る

clear

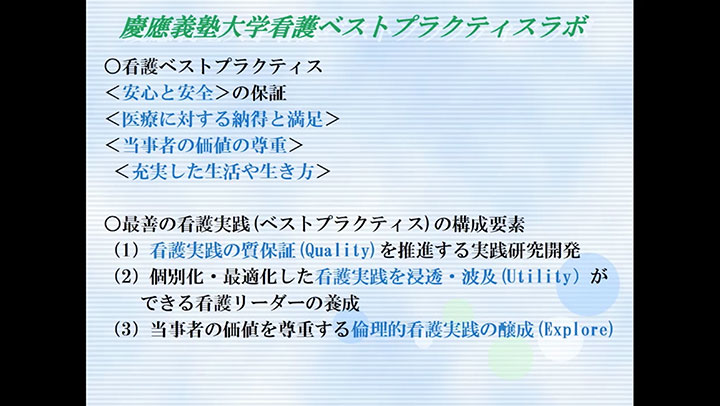

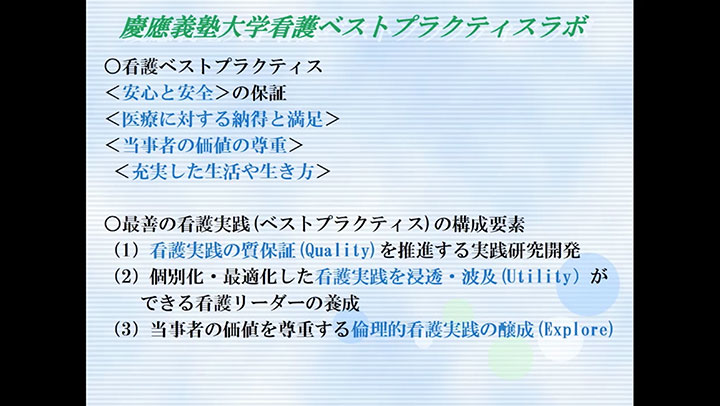

看護ベストプラクティス研究開発ラボラトリ

E51

keyboard_arrow_down

E51

看護ベストプラクティス研究開発ラボラトリ

看護医療学部

宮脇美保子

看護医療学部

宮脇美保子

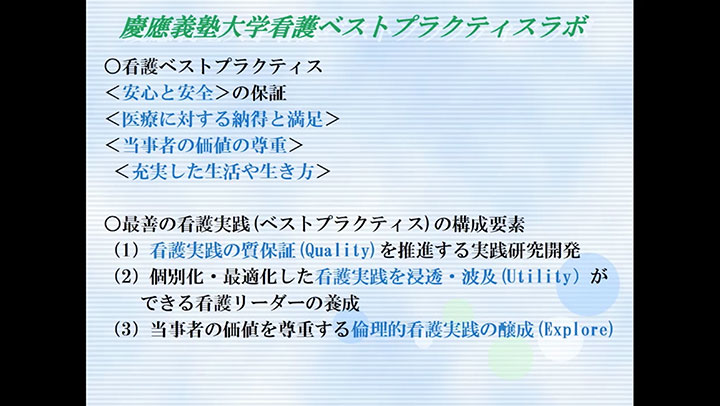

看護ベストプラクティス研究開発ラボラトリ

看護ベストプラクティスラボは、医療における安心と安全が保証され、納得と満足が得られること、そのためには、当事者の価値が尊重され、充実した生活や生き方ができることを重視したベストプラクティスを追究していくことを目指すべき目標としています。看護ベストプラクティスの追求は、SDGsの目標の一つである「あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」ことに貢献します。研究成果をORFで発表することによって、新たな課題の発見や研究組織拡大への足掛かりを得るための貴重な機会となると考えます。

詳細を見る

clear

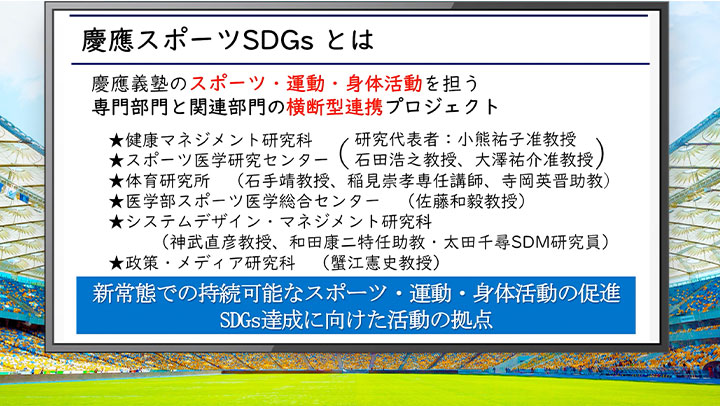

慶應スポーツSDGs ~新常態における持続可能なスポーツ・身…

E44

keyboard_arrow_down

E44

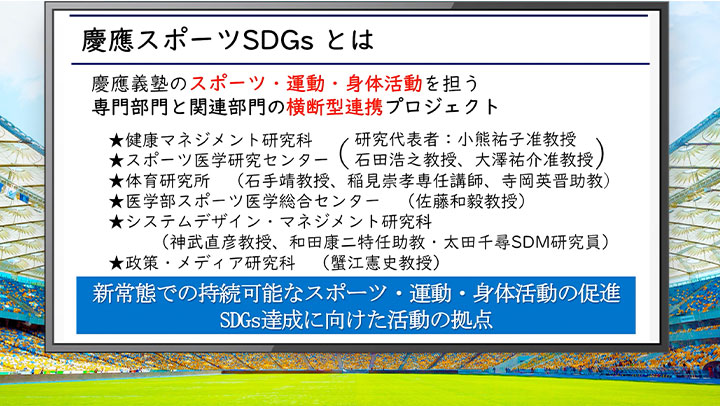

慶應スポーツSDGs ~新常態における持続可能なスポーツ・身体活動~

健康マネジメント研究科

小熊祐子

健康マネジメント研究科

小熊祐子

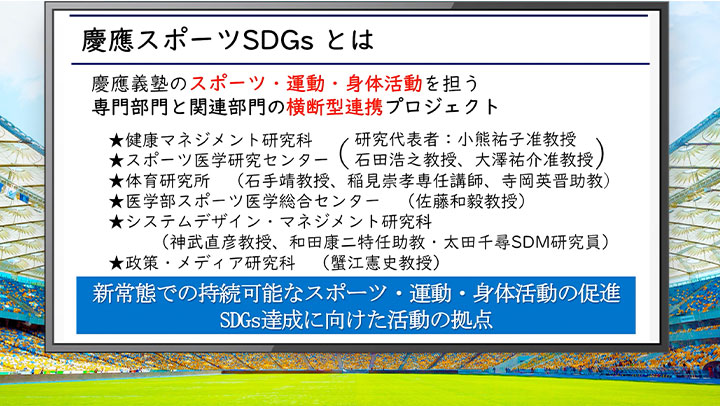

慶應スポーツSDGs ~新常態における持続可能なスポーツ・身体活動~

慶應スポーツSDGsプロジェクトは、慶應義塾のスポーツ・運動・身体活動を担う様々な部門、専門家、学生が連携して取り組んでいる部門横断型のプロジェクトです。COVID-19状況下の新常態においても、持続可能な身体活動・運動・スポーツを促進し、SDGs達成に向けた活動の拠点を形成することを目的にしています。本展示では、これまで私たちが自治体・企業と実施してきた、身体活動やスポーツを通じた健康づくりや地域づくりをご紹介し、新たなパートナーシップのきっかけになることを目指しています。

詳細を見る

clear

地域IoTと情報力研究コンソーシアム

E25

keyboard_arrow_down

E25

地域IoTと情報力研究コンソーシアム

環境情報学部

中澤仁

環境情報学部

中澤仁

地域IoTと情報力研究コンソーシアム

慶應義塾大学SFC研究所『地域IoTと情報力コンソーシアム』では、地域全体をくまなく密に網羅するIoT『地域IoT』技術と、それを用いて生産される情報が人の行動に及ぼす力『情報力』に関する研究を実証的に推進する産官学連携研究プロジェクトです。街のあらゆる情報をセンシングする技術や、先端的な機械学習技術・データ分析技術、HCI技術等を応用し、スマートホーム、スマートモビリティ、スマートスペース等の多様な分野において、情報の力を活用したサービスを創出します。

詳細を見る

clear

野中葉研究会「ムスリム共生プロジェクト」

E16

keyboard_arrow_down

E16

野中葉研究会「ムスリム共生プロジェクト」

総合政策学部

野中葉

総合政策学部

野中葉

野中葉研究会「ムスリム共生プロジェクト」

本研究会は、おもてなしを超えた日本社会とイスラームの共生を目指し活動し、5つのプロジェクトを実施しています。①ムスリム向け観光マップ「MUSLI-MAP TOKYO」②ムスリム向け情報発信アカウント「Welcome Muslim Friends」③デジタル技術を使用したアプリ作成「Digital Halal Project」④ノンムスリム日本人向けフリーペーパー「Tamr」⑤情報発信YouTubeチャンネル「Nonaka Lab Channel」です。ORFではこれらの活動についてご説明します。

詳細を見る

clear

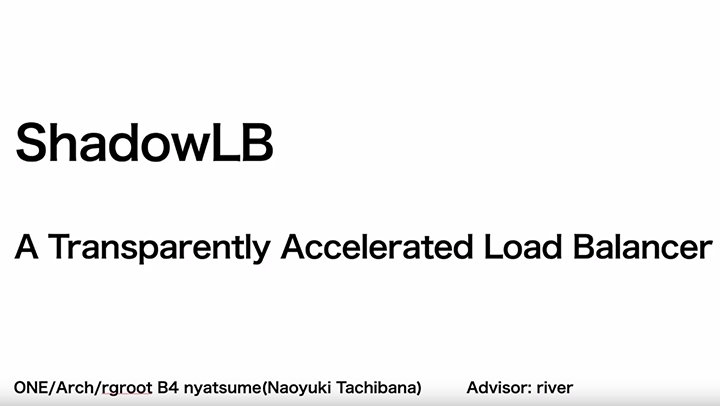

村井研究室 rgroot

E24

keyboard_arrow_down

E24

村井研究室 rgroot

環境情報学部

植原啓介

環境情報学部

植原啓介

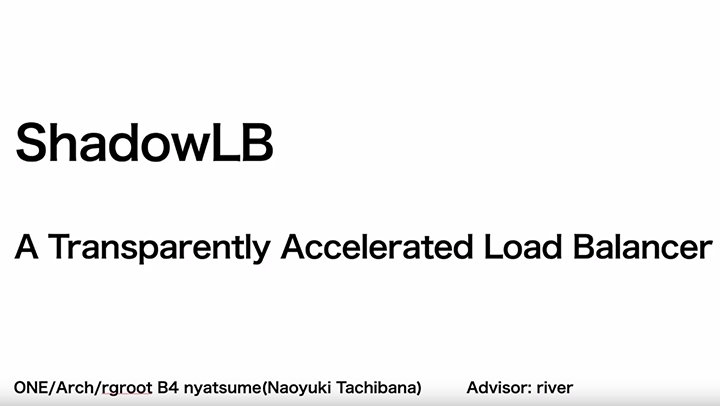

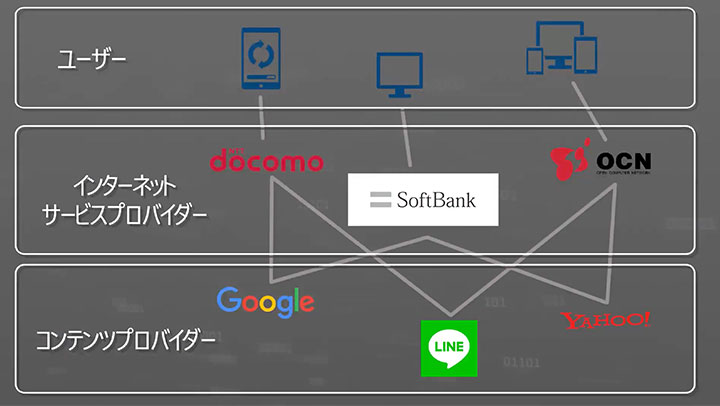

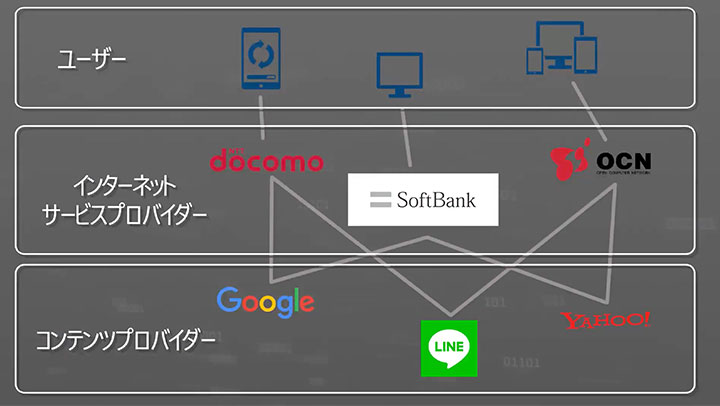

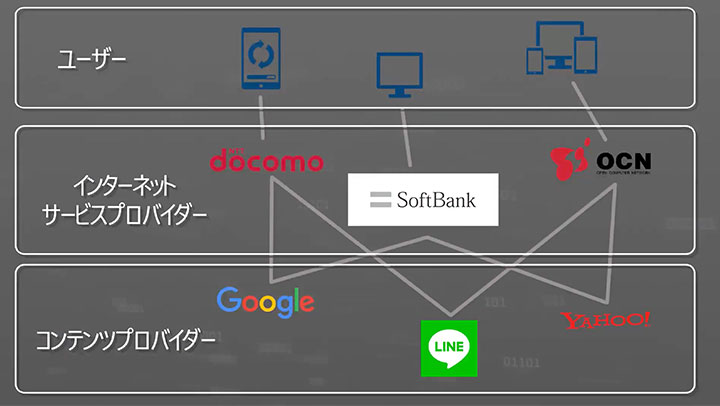

村井研究室 rgroot

村井研究室rgrootでは主にインターネット・ネットワークについての研究・運用を行っております。 我々はユーザーが利用するネットワークだけでなく、ISP(インターネットサービスプロバイダー)や、コンテンツ事業者などのバックボーンネットワークについてのルーティングの研究やロードバランサーの研究などを行っております。

詳細を見る

clear

清水唯一朗オーラルヒストリー研究会

E43

keyboard_arrow_down

E43

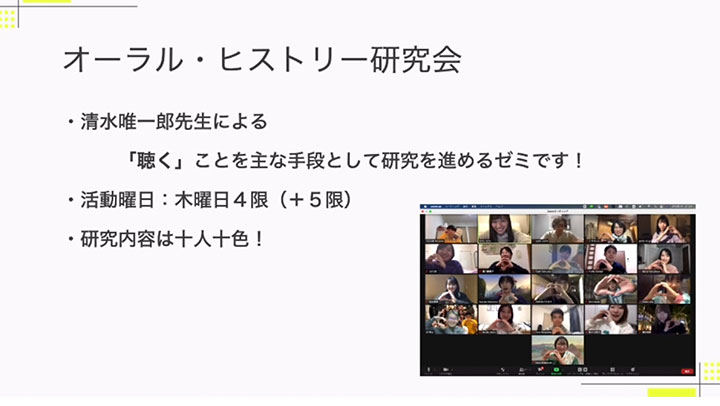

清水唯一朗オーラルヒストリー研究会

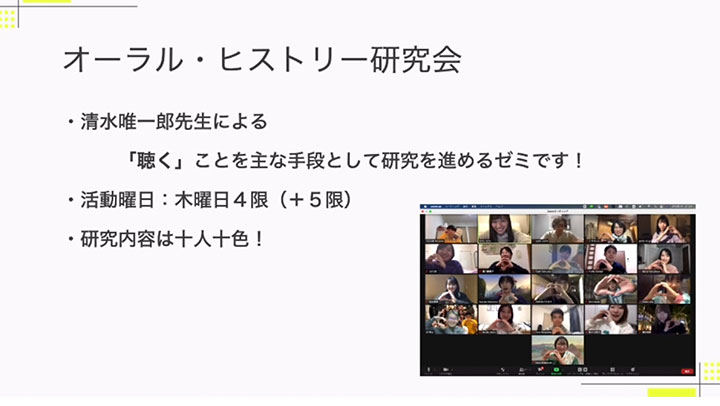

総合政策学部

清水唯一朗

総合政策学部

清水唯一朗

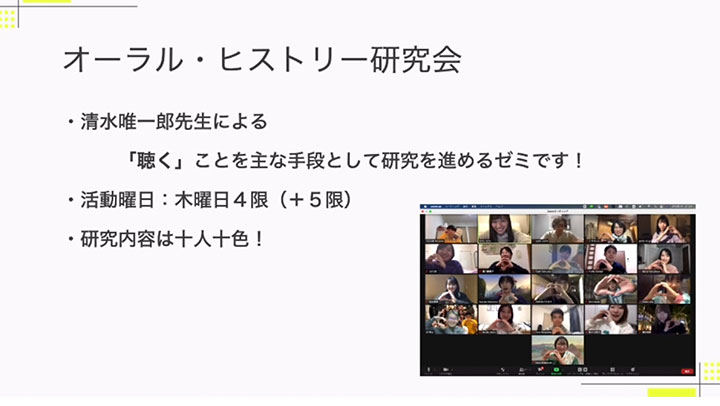

清水唯一朗オーラルヒストリー研究会

オーラルヒストリー研究会は、「聴く」や「語る」といった質的な調査を通じて、課題を発見し解決していくことを目的としています。どのような手法の「聴く」が研究・プロジェクトに用いられるのか、聴くことを通して取り組んでいるテーマにはどのようなものがあるのか、私たちは聴くことで何ができるのか。具体的な「聴く」手法を引き金とし、来場者の方と共に誰しもが行うことのできる「聴く」ことでより良い未来を描いていくための刺激が得られる機会を提供します。

詳細を見る

clear

クリエイティブ・ラーニング・ラボ

E05

keyboard_arrow_down

E05

クリエイティブ・ラーニング・ラボ

総合政策学部

井庭崇

総合政策学部

井庭崇

クリエイティブ・ラーニング・ラボ

2020年から新型コロナウィルス(COVID-19)の影響で、多くの学校がリアルな教室からオンライン授業への移行を余儀なくされました。そのような社会状況のなかで、現在私たちは、慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)を始めとする実践事例などを踏まえ、「どのような考え方・工夫でオンライン授業をつくり実施していけばよいのか」というオンライン授業づくりのためのパターン・ランゲージを作成しています。本セッションでは、その新作パターン・ランゲージについて紹介します。

詳細を見る

clear

「人と社会が健康になるためのコミュニケーションとは」

E42

keyboard_arrow_down

E42

「人と社会が健康になるためのコミュニケーションとは」

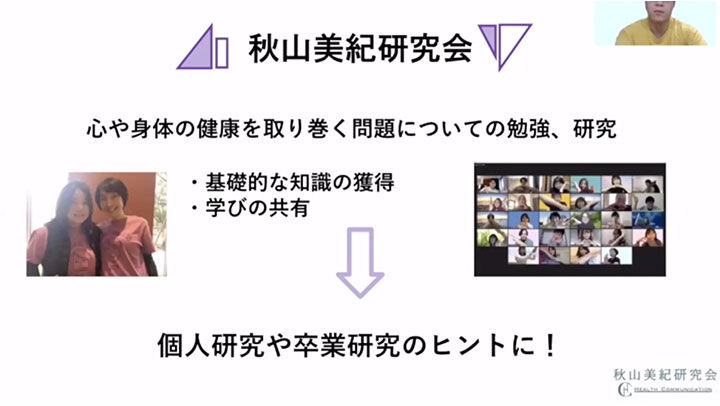

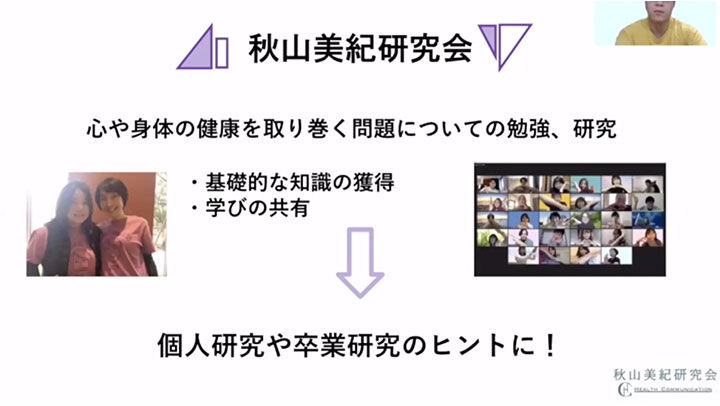

環境情報学部

秋山美紀

環境情報学部

秋山美紀

「人と社会が健康になるためのコミュニケーションとは」

私たちは、老若男女を問わず人々がより健康に自分らしく生きていける社会の実現を目指し、その手段としてのコミュニケーションやアドボカシー等の研究と実践を積み重ねています。新型コロナは、特に社会経済的に弱い立場にいる人に大きな健康被害をもたらしています。ORF2020では、特にメンタルヘルス、ジェンダーとセクシャリティの問題に焦点を当て、研究会の成果を発信します。特に、生きづらさを感じていたり、社会的に不利な立場にいる人のエンパワメント、アクションにつながるようなヒントを提供したいと考えてます。

詳細を見る

clear

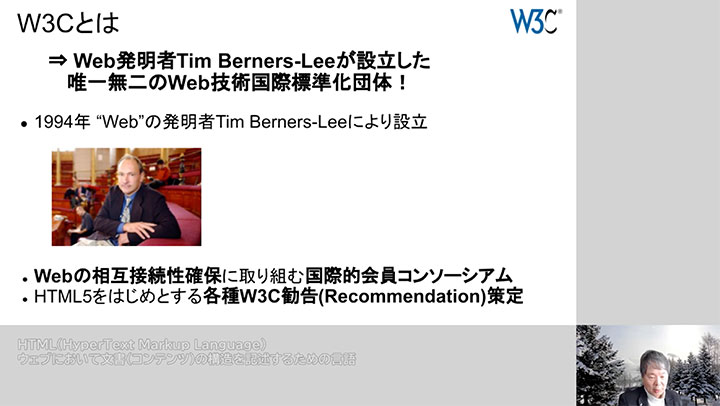

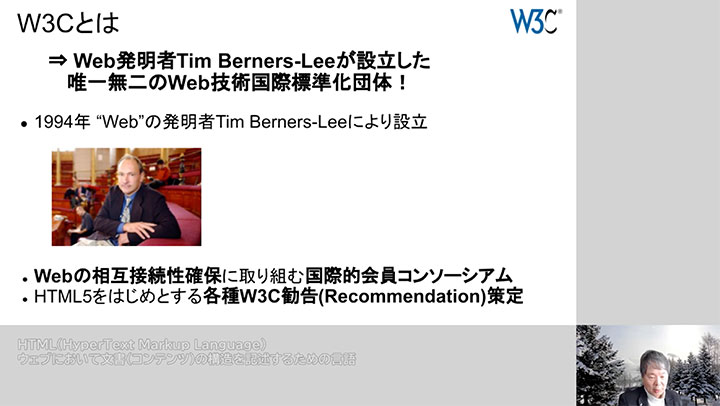

W3C (ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム)

E41

keyboard_arrow_down

E41

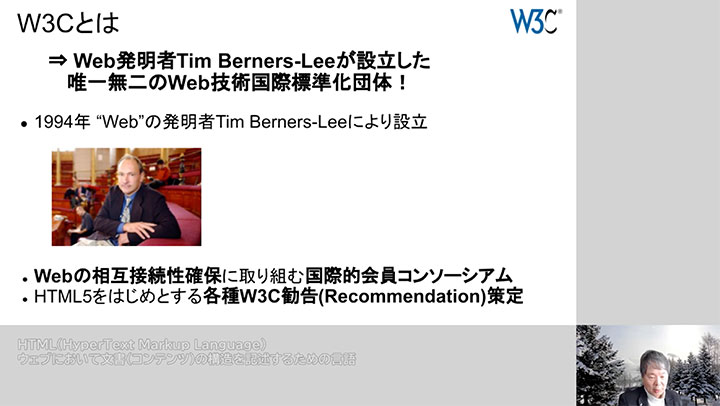

W3C (ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム)

慶應義塾大学

村井純

慶應義塾大学

村井純

W3C (ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム)

W3Cは全ての人があらゆる環境で同じようにデータを扱える「One Web」のため、WWW技術の情報提供、仕様策定、新技術のプロトタイプの実装、ソフトウェアやツールなどの相互運用可能な技術開発に取り組む国際的コンソーシアムであり、世界中で4つしかないホストの1つがSFC研究所に設置されています。今やウェブ無くしての生活が成り立たないことを、どれだけの人々が認識しているでしょうか。「Web」「標準化」「産業」の多元的な展開を見ることができるのは日本でもW3Cブースだけです。

詳細を見る

clear

コロナの時代の暮らしのヒント(ウィズ・コロナとアフター・コロ…

E23

keyboard_arrow_down

E23

コロナの時代の暮らしのヒント(ウィズ・コロナとアフター・コロナの社会を支えるパターン・ランゲージ)

総合政策学部

井庭崇

総合政策学部

井庭崇

コロナの時代の暮らしのヒント(ウィズ・コロナとアフター・コロナの社会を支えるパターン・ランゲージ)

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の状況のなか、少しでもよりよく各自が創意工夫しながら暮らしをつくっていくことをサポートするため、書籍『コロナの時代の暮らしのヒント』(井庭崇, 晶文社, 2020)を出版しました。この本では、これまで10年間に井庭研究室で作成してきた様々な分野のパターン・ランゲージが、今の暮らしをよりよくするためのヒントとして紹介されています。今回のオンライン展示では、その内容と研究上の背景等について紹介します。

詳細を見る

clear

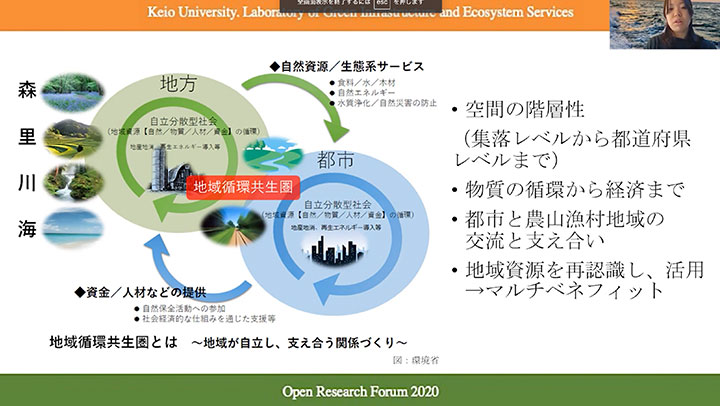

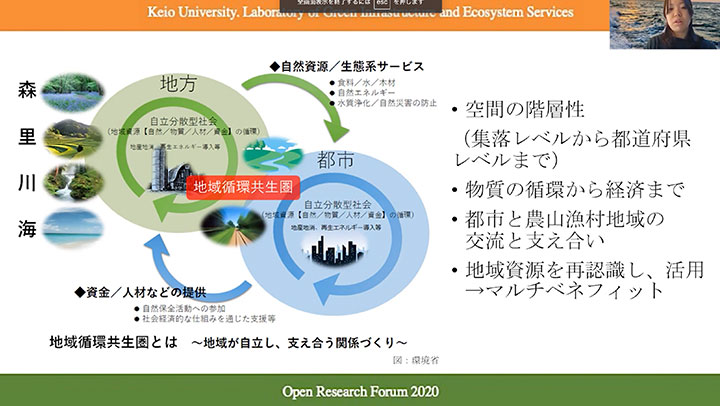

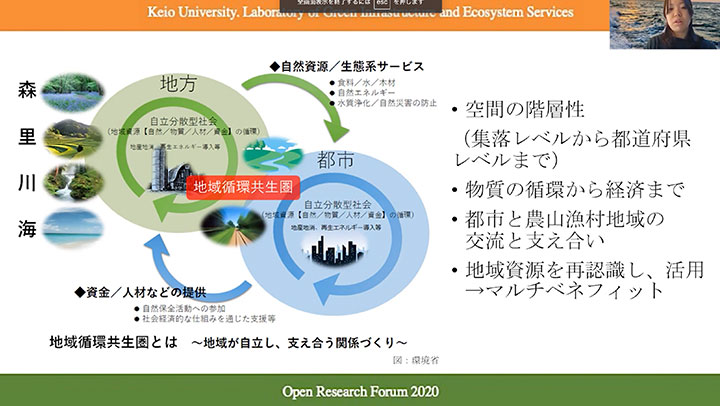

グリーンインフラストラクチャーと生態系サービス・ラボ

E15

keyboard_arrow_down

E15

グリーンインフラストラクチャーと生態系サービス・ラボ

環境情報学部

一ノ瀬友博

環境情報学部

一ノ瀬友博

グリーンインフラストラクチャーと生態系サービス・ラボ

「生物多様性」という言葉はご存知でしょうか?人々の暮らしはたくさんの自然の恵みを享受して成り立っています。これを生態系サービスと呼んでいます。東日本大震災以降、生態系サービスの内、洪水緩和機能に着目し、防災や減災に活かそうという動きが高まってきました。しかし、日本の自然の多くは人の手によって維持されてきた二次的な自然なので、生態系サービスの享受には人々の介入が不可欠です。 持続可能な社会の実現に向けて、皆さんで自然との関わり方を考えてみませんか?

詳細を見る

clear

.png)

Sociable Robots Lab.

E03

keyboard_arrow_down

E03

Sociable Robots Lab.

環境情報学部

高汐一紀

環境情報学部

高汐一紀

Sociable Robots Lab.

ロボットに求められる「社会性」とはどのようなものでしょうか。Sociable Robots Lab.では、身体的・情動的インタラクションを駆使し、人に寄り添い協奏する高度な社会性を備えたロボットの研究開発を行なっています。本展示では、ロボットの外装や対話行動に関する研究および遠隔会話の質を高めるロボットなど、いくつかのプロジェクトをご紹介します。これらを通して、ユビキタス情報空間、ヒトの身体、ソーシャブルなロボット、そしてそれらが三位一体となったインタラクションをご覧ください。

詳細を見る

clear

1000 Architectures

E14

keyboard_arrow_down

E14

1000 Architectures

環境情報学部

松川昌平

環境情報学部

松川昌平

1000 Architectures

多様性と統一性を併せ持った1000パターンの建築群を展示します。

詳細を見る

clear

田中浩也研究室 (4D Fabrication Lab)

E04

keyboard_arrow_down

E04

田中浩也研究室 (4D Fabrication Lab)

環境情報学部

田中浩也

環境情報学部

田中浩也

田中浩也研究室 (4D Fabrication Lab)

気候変動による地球規模の海面上昇によって、多くの人々が浮き島での生活を余儀なくされる未来。しかし、未来の島ではデジタルファブリケーション(Fab)技術が人々の暮らしを豊かにささえています。例えば、島の自然環境や資源循環を支える基盤となったり、従来の工業製品と異なる価値を持つプロダクトを生み出したりします。 映像作品“Fabbing Our Island”では、田中浩也研究室が夢想する未来の島の暮らしを描写しながら、現在進行しているプロジェクトの一部を紹介します。

詳細を見る

clear

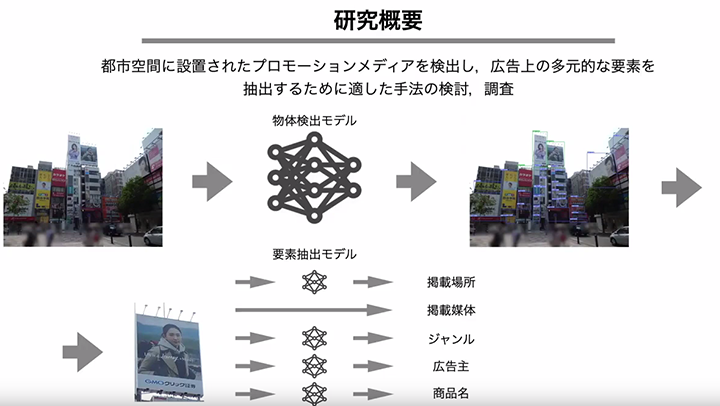

知的未来都市創造ラボ

E22

keyboard_arrow_down

E22

知的未来都市創造ラボ

環境情報学部

中澤仁

環境情報学部

中澤仁

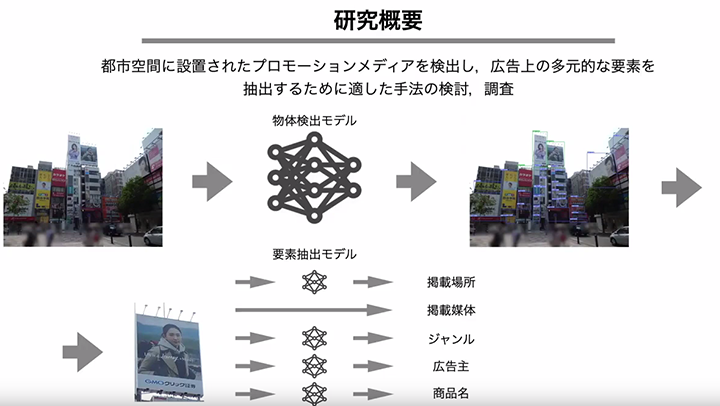

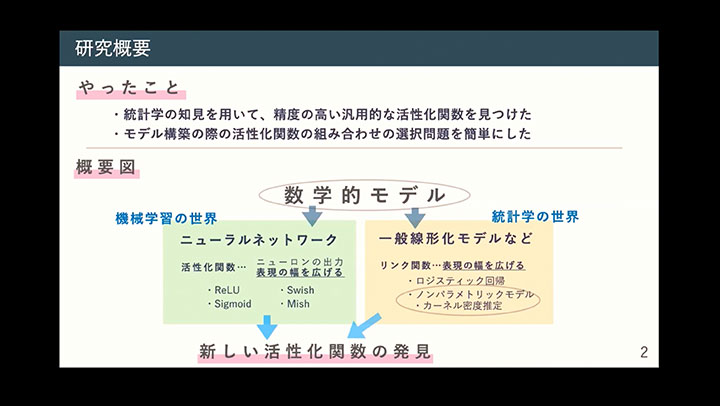

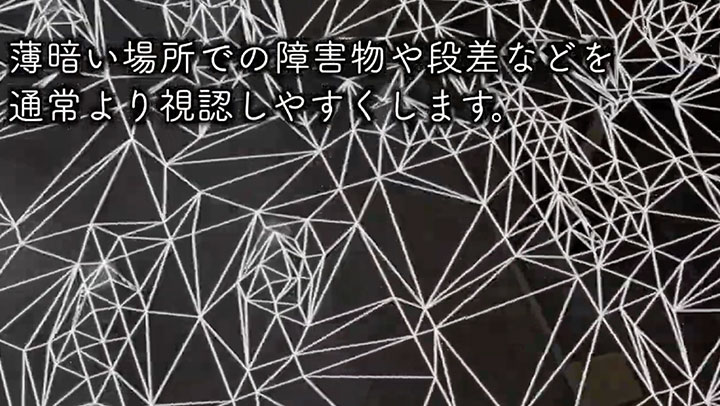

知的未来都市創造ラボ

私たちの研究グループでは、スマートシティやヘルスケア、スポーツなど様々な分野で応用可能な実世界志向の機械学習技術の開発と、それを用いたシステムの開発を行なっています。機械学習と技術と開発の応用の両端に取り組むことで、今まで解決できなかった実世界の課題を解決することを目的としています。今回の展示では、深層学習を実世界で応用する際に陥る問題を解決するアルゴリズムや、実世界の課題を深層学習を用いて解決するような研究プロジェクトの展示を行います。

詳細を見る

clear

中澤研究室

E13

keyboard_arrow_down

E13

中澤研究室

環境情報学部

中澤仁

環境情報学部

中澤仁

中澤研究室

我々の研究グループでは他の研究グループがテーマとするIoT、機械学習、lifelogといった応用技術を下支えするOSやネットワークなどの基礎技術について研究しています。 本展示では、現代的なクラウド環境におけるエンドホストネットワークのパフォーマンス要因の解析や、HTTPプロキシサーバー高速化のためのフレームワーク開発などの取り組みについて紹介します。

詳細を見る

clear

加藤文俊研究室

E40

keyboard_arrow_down

E40

加藤文俊研究室

環境情報学部

加藤文俊

環境情報学部

加藤文俊

加藤文俊研究室

COVID-19の影響を受け、リサーチデザインのありようが変容をせまられています。とりわけ、調査者の移動や情報提供者との接近を前提とするフィールドワーク、インタビューといった調査手法は、さまざまな制約のなかで再考する必要があります。いっぽう、この半年間で、オンラインによるコミュニケーション機会が急増しました。海外拠点との連携、共同作業など、オンラインの特質をふまえると、あらたな可能性にも期待できます。本展示は、現況下での課題を整理し、リサーチデザインにかかわるこれからのヴィジョンを示す試みです。

詳細を見る

clear

加藤貴昭研究室

E39

keyboard_arrow_down

E39

加藤貴昭研究室

環境情報学部

加藤貴昭

環境情報学部

加藤貴昭

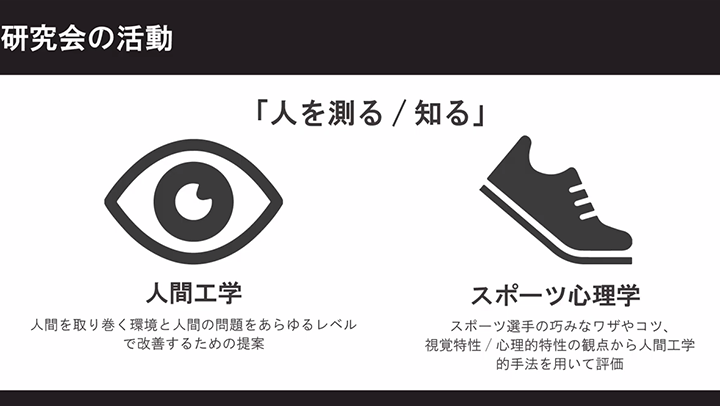

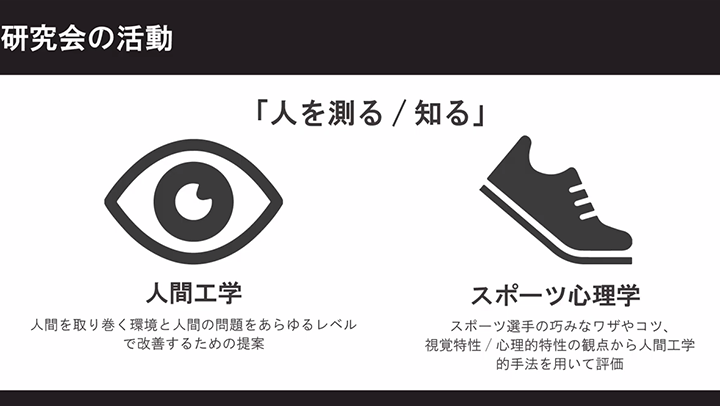

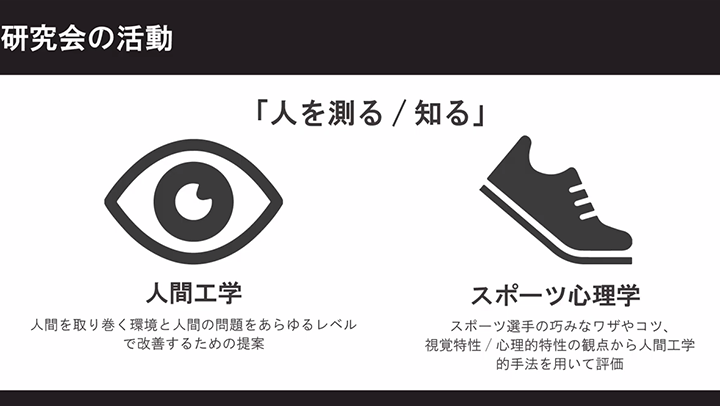

加藤貴昭研究室

本研究会は、人間の様々な行動を対象に、心理的及び身体的な側面から研究しています。人間工学の分野では、日常生活において見受けられる人間と環境の問題を解決するため、印象評価等を元に人間と環境との調和を実現するための研究を行なっています。今年度はカラーコンタクトに関する展示を行います。スポーツ心理学の分野では、エキスパートが発揮する高いパフォーマンスを支える視覚特性、必要となる心理的特性について考察します。今年度はアスリートの目付けの特徴、熟達化、意思決定、またesportsに関する展示を行います。

詳細を見る

clear

FabNurseプロジェクト 看護医療学部宮川研究室

E01

keyboard_arrow_down

E01

FabNurseプロジェクト 看護医療学部宮川研究室

看護医療学部

宮川祥子

看護医療学部

宮川祥子

FabNurseプロジェクト 看護医療学部宮川研究室

3Dプリンターをはじめとするデジタルファブリケーション機器の普及によって、様々な分野で個別のニーズにマッチしたものづくりが可能になりました。FabNurse Projectは、個別性を尊重することが重視される看護・介護の分野においてデジタルファブリケーションを活用し、ひとりひとりの身体や生活環境の違いからくるケアニーズにマッチした最適なプロダクトを届けるための「ものづくり」、「人づくり」、「サービスづくり」に取り組んでいます。

詳細を見る

clear

増井俊之研究会

E38

keyboard_arrow_down

E38

増井俊之研究会

環境情報学部

増井俊之

環境情報学部

増井俊之

増井俊之研究会

実世界の情報を反映する大量のセンサが世界中のコンピュータに接続されることにより、誰でも/いつでも/どこでも全世界の実世界情報にアクセスすることが可能になりつつあります。このような「全世界プログラミング」が可能になったことはユビキタスコンピューティング環境実現への大きな一歩といえるでしょう。このような状況において、ネットワークに接続された全世界のセンサやコンピュータを最大限に利用する新しいインタフェースシステムをデザインし、有用性を実証する研究の成果を展示します。

詳細を見る

clear

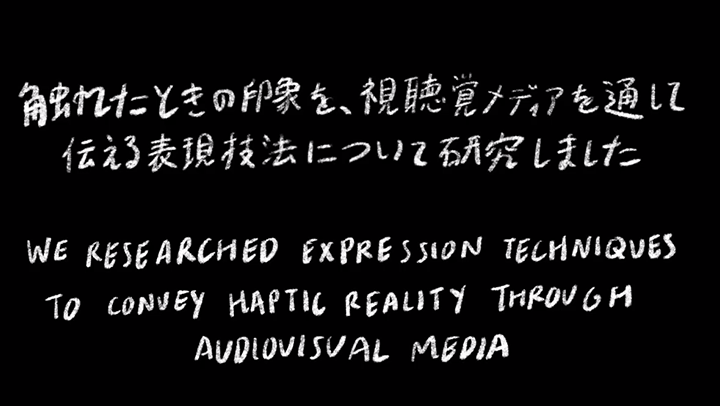

SFC TOUCH LAB

E37

keyboard_arrow_down

E37

SFC TOUCH LAB

環境情報学部

仲谷正史

環境情報学部

仲谷正史

SFC TOUCH LAB

SFC TOUCH LABは、触れることの基礎科学と、その知見を応用して「触れることの価値」を提案する研究に取り組んでいます。心理評価・神経科学・工学を適切に組み合わせることで、触知覚現象を解析し、そのメカニズム解明研究に取り組んでいます。得られた知見を用いて、触覚デバイス(触覚ディスプレイ/センサ)の開発にも役立てています。 今年は新型コロナウイルスの蔓延もあり、触ることを必ずしも是としません。触らずとも触れる体験をいかに生み出せるか、私たちは日々試行錯誤しています。

詳細を見る

clear

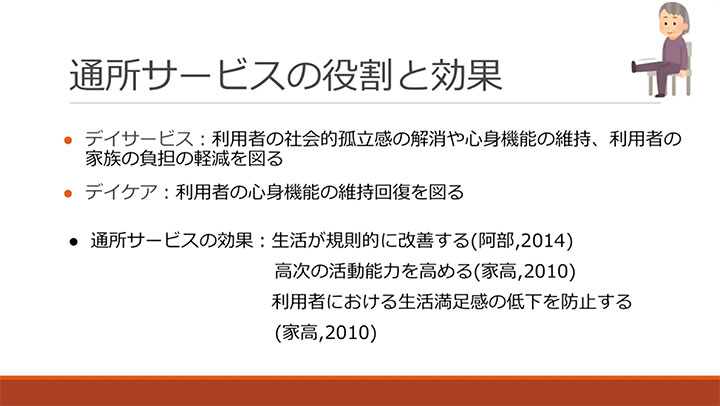

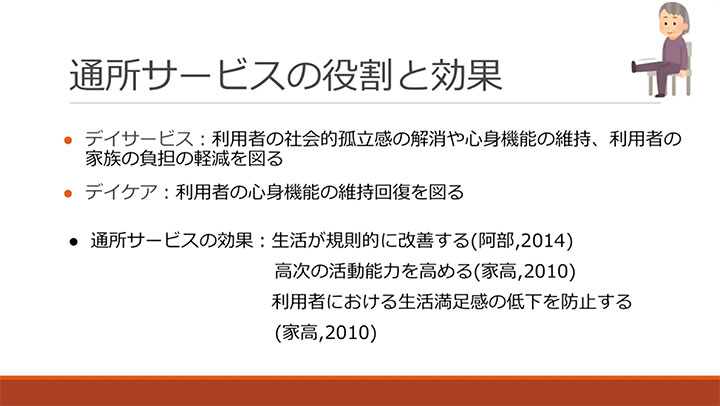

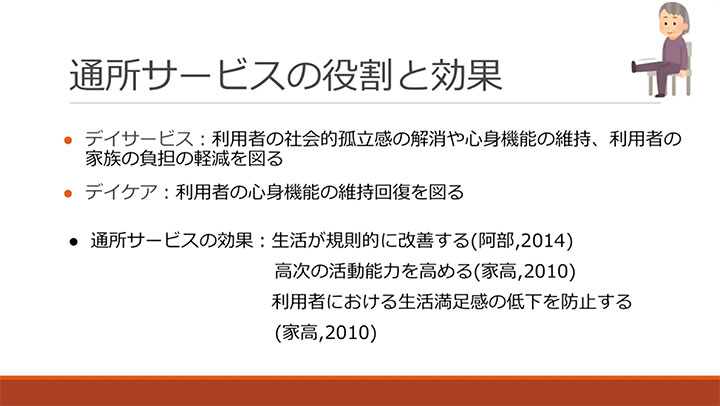

高齢者の通所系サービスへの日々の通いをどう支えているか

E50

keyboard_arrow_down

E50

高齢者の通所系サービスへの日々の通いをどう支えているか

看護医療学部

山本なつ紀

看護医療学部

山本なつ紀

高齢者の通所系サービスへの日々の通いをどう支えているか

目的:通所系サービスにおいて、サービスを利用する高齢者の日々の通いを支えるために行われている支援を明らかにすること。方法:2020年6月-9月に通所系サービス施設スタッフ7名への半構造化インタビューを実施した。結果:高齢者の日々の通いのために、通所系サービスのスタッフが行う支援には、サービス利用開始前・後それぞれに、対象理解に基づく物的・人的環境の調整や、ニーズに応じたサービス内容の調整、関係他職種との連携、動機付けのための関わりなどが含まれていた。

詳細を見る

clear

がんメタボロームプロジェクト

E10

keyboard_arrow_down

E10

がんメタボロームプロジェクト

環境情報学部

曽我朋義

環境情報学部

曽我朋義

がんメタボロームプロジェクト

がんの代謝異常が何によって引き起こされるのかは長い間謎とされて来ましたが、先端生命科学研究所で代謝物の一斉測定法(メタボローム測定)が開発され、その謎の答えが明らかとなりつつあります。大腸がんの患者由来サンプルの大規模スクリーニングにより、代謝異常を制御しているマスターレギュレータがMYCであることと、MYCが少なくとも215の代謝反応を制御していることを見出した。がんの代謝異常はの良性腫瘍の段階で起きていることから、この発見は、がん予防やがん治療法の開発に繋がることが期待される。

詳細を見る

clear

多様な環境における生物進化をゲノム情報から紐解く

E21

keyboard_arrow_down

E21

多様な環境における生物進化をゲノム情報から紐解く

環境情報学部

金井昭夫

環境情報学部

金井昭夫

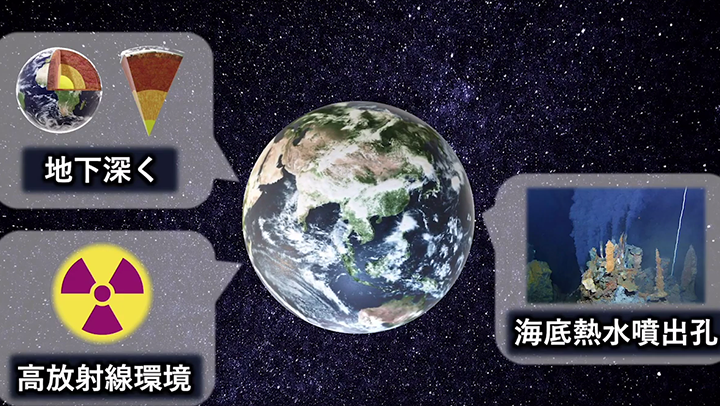

多様な環境における生物進化をゲノム情報から紐解く

私たちRNA機能解析グループは、「環境」と「情報」の側面から、地球生命の根幹に迫る研究を行っています。地球環境は多様性に富んでおり、中には多くの生物にとって生存が難しい極限環境も存在します。その中にも様々な生物が生息しており、厳しい環境に適応するため独自の遺伝子や機構を獲得しています。ここで重要な役割を担うのが、生物が共通して持つ「遺伝情報」とそれを支える「RNA」です。動画ではこの極限環境とRNAを紐付けた研究について、高校生や初めてバイオに触れる方にもわかりやすく解説をしています。

詳細を見る

clear

村井合同研究室: インターネット自動車研究グループ

E20

keyboard_arrow_down

E20

村井合同研究室: インターネット自動車研究グループ

慶應義塾大学

村井純

慶應義塾大学

村井純

村井合同研究室: インターネット自動車研究グループ

ICARは慶應義塾大学村井純研究室に所属する研究グループです。インターネットと自動車をつなげる技術に関する研究を中心に、ITS(高度道路交通システム)や交通と情報のかかわりについて研究しています。

詳細を見る

clear

都市のマイクロバイオーム

E06

keyboard_arrow_down

E06

都市のマイクロバイオーム

環境情報学部

鈴木治夫

環境情報学部

鈴木治夫

都市のマイクロバイオーム

私たちは普段、目に見えない微生物(バクテリア、カビ、ウイルス)に囲まれて暮らしています。薬剤耐性菌の出現、都市化による人口集中、また人のグローバルな移動により、微生物による感染症の増加や国際化が起こっており、これに対応するために2015年、都市マイクロバイオームの国際コンソーシアムが形成されました。最新のCOVID-19の調査結果を含め、このコンソーシアムに参加し活動している私たちグループの研究成果を報告します。

詳細を見る

clear

一ノ瀬友博研究室

E19

keyboard_arrow_down

E19

一ノ瀬友博研究室

環境情報学部

一ノ瀬友博

環境情報学部

一ノ瀬友博

一ノ瀬友博研究室

一ノ瀬友博研究室は、一ノ瀬友博教授の指導のもとで生物多様性の保全・より良い都市環境の創造を目指して主に神奈川県内の地域において複数のプロジェクトを展開しています。その内容は、地域の生物調査・獣害対策・町おこし・教育活動など多岐にわたります。また、今回のORFには個人研究の成果を発表するメンバーもおり、彼らのより専門的な研究内容も展示されます。

詳細を見る

clear

清木康研究室

E36

keyboard_arrow_down

E36

清木康研究室

環境情報学部

清木康

環境情報学部

清木康

清木康研究室

清木康研究室では,プロジェクト1)マルチデータベース、マルチメディアデータベースシステムの実現とその応用,プロジェクト2)5D世界地図システムの実現,プロジェクト3)鉄道空間における個々の利用者ニーズに応じた情報提供手法の創出,についての研究成果展示・構築システムのデモンストレーションを実施します.我々は、意味的・感性的・時間的・空間的な変動を伴い,かつ、ストーリーを有する動的メディアデータを対象としたメタレベル知識ベースシステム研究"を主要テーマとしています."

詳細を見る

clear

気象学研究会

E49

keyboard_arrow_down

E49

気象学研究会

環境情報学部

宮本佳明

環境情報学部

宮本佳明

気象学研究会

気象学研究会では温暖化による自然現象の変化のメカニズムや社会的な影響について研究しております。 展示では、上記の研究結果を報告するとともに、地球温暖化に対して我々がこれから先、どうやって共生・共存していくかをご紹介させていただきます。 具体的には、地球温暖化のメカニズムや昨今の勢力の強い台風のメカニズムと被害状況を展示させていただきます。

詳細を見る

clear

先端生命科学研究所紹介

E35

keyboard_arrow_down

E35

先端生命科学研究所紹介

環境情報学部

冨田勝

環境情報学部

冨田勝

先端生命科学研究所紹介

慶應義塾大学先端生命科学研究所は、2001年4月、鶴岡タウンキャンパス(山形県鶴岡市)に設置された本格的なバイオの研究所です。当研究所では、最先端のバイオテクノロジーを用いて生体や微生物の細胞活動を網羅的に計測・分析し、コンピュータで解析・シミュレーションして医療や食品発酵などの分野に応用しています。本研究所はこのようにITを駆使した「統合システムバイオロジー」という新しい生命科学のパイオニアとして、世界中から注目されています。

詳細を見る

clear

異分野社会人大学院生の試み

E34

keyboard_arrow_down

E34

異分野社会人大学院生の試み

環境情報学部

冨田勝

環境情報学部

冨田勝

異分野社会人大学院生の試み

慶応義塾大学先端生命科学研究所では、2018年より新たな社会人大学院生の受け入れプログラムが始まりました。来るべき未来の課題解決を担う人材育成の試みとして、生命科学とは一見、関連の薄いと思われる生命保険会社などの大手企業と慶応義塾とが連携協定を結び、中堅若手の社員(現在8名)が山形県鶴岡市に派遣されています。課されたミッションはゼロという条件の中、異分野のフィールドに挑戦する大学院生の姿をご紹介します。

詳細を見る

clear

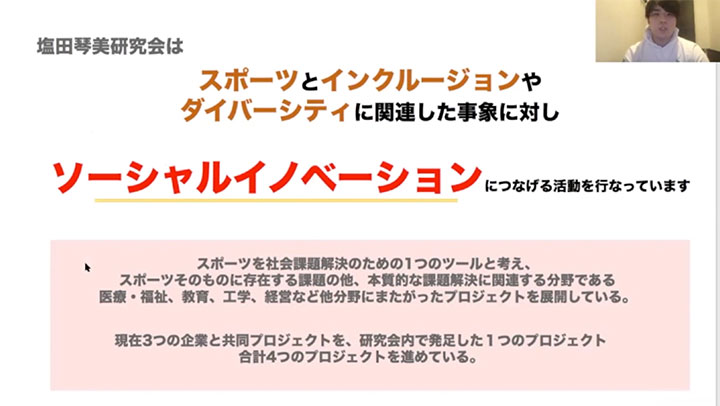

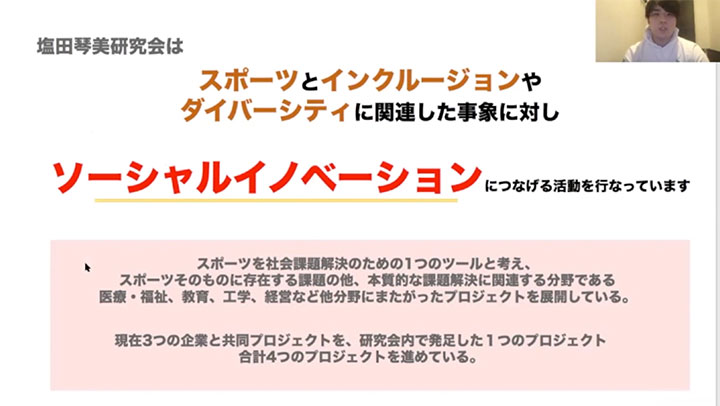

塩田琴美研究会

E33

keyboard_arrow_down

E33

塩田琴美研究会

総合政策学部

塩田琴美

総合政策学部

塩田琴美

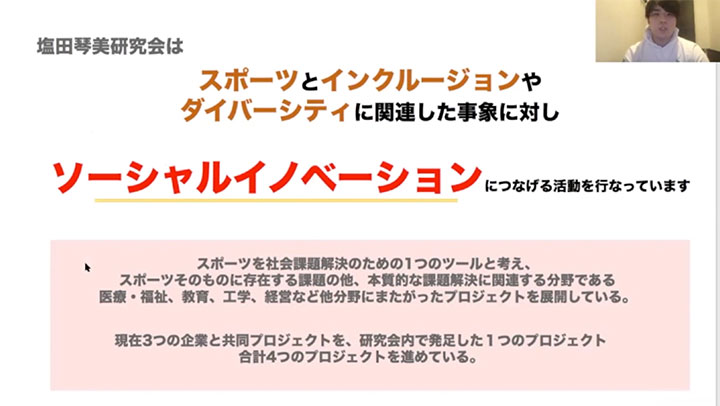

塩田琴美研究会

塩田研究会では、多様な人と事・物を融合させ「ソーシャルイノベーション」に繋げるプロジェクトを行っています。本展示では、現在進行中の①健常者と障害者が共に働きやすい職場環境づくり、②持続可能な鉄道運営に資するバリアフリーサービス、③障害者・地域スポーツ促進のための共生型スポーツ環境構築の3つのプロジェクトについて紹介します。本展示を通して皆さんと交流をすることで、さらに多様な分野をまたいだ超融合的な新たな価値を創造すると共に、障害者理解を促進しダイバーシティな社会を創り出すことを提案していきます。

詳細を見る

clear

手塚悟研究室 (Digital Trust Lab.)

E32

keyboard_arrow_down

E32

手塚悟研究室 (Digital Trust Lab.)

環境情報学部

手塚悟

環境情報学部

手塚悟

手塚悟研究室 (Digital Trust Lab.)

手塚悟研究室・Digital Trust Lab. は、PKI や ID フェデレーションをはじめとする現代社会に必要不可欠な技術から、匿名認証技術、ID エスクローなどこれからの研究・実装と社会応用が課題となる技術まで、デジタルトラストに関わる分野を幅広く研究しています。また、それらを用いた新しいルール・プロトコルの提案など社会面での研究も行い、デジタルトラストが広く根付いた安全で信頼できる社会の構築に寄与しています。

詳細を見る

clear

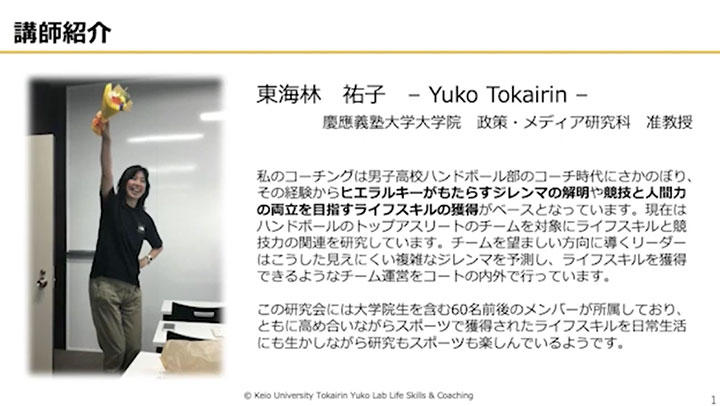

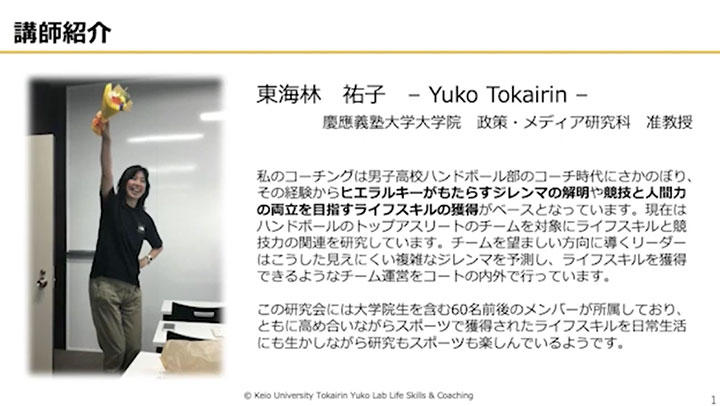

東海林研究会

E31

keyboard_arrow_down

E31

東海林研究会

政策・メディア研究科

東海林祐子

政策・メディア研究科

東海林祐子

東海林研究会

皆さんはスポーツでどんな悩みを持ったことがありますか?スポーツにおける悩みを解決する力は、より身近な日常生活の悩みの解決に繋がります。本研究会では、選手・コーチなど様々な立場からスポーツに関わる学生が感じた悩みに対して理論と実践を「融合」させ、ライフスキル及びコーチングの観点から研究しています。個人パフォーマンス向上とより良い組織の醸成を目指し、グループ研究を通して声かけやコミュニケーションなどに着眼しています。展示内容は、①研究会紹介②グループ研究紹介③本研究活動の汎用性となっています。

詳細を見る

clear

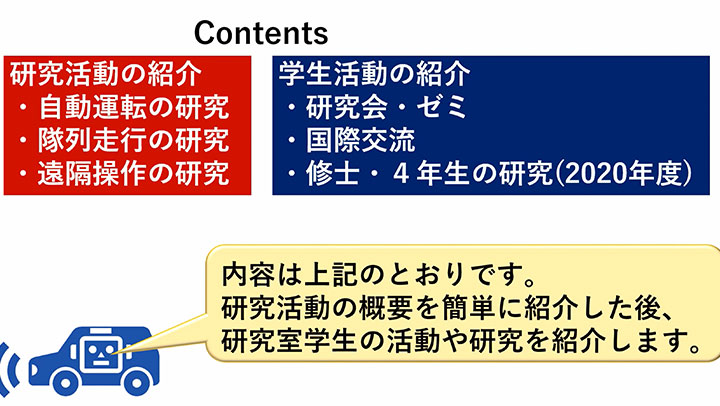

スマートモビリティ(大前研究室 )

E12

keyboard_arrow_down

E12

スマートモビリティ(大前研究室 )

政策・メディア研究科

大前学

政策・メディア研究科

大前学

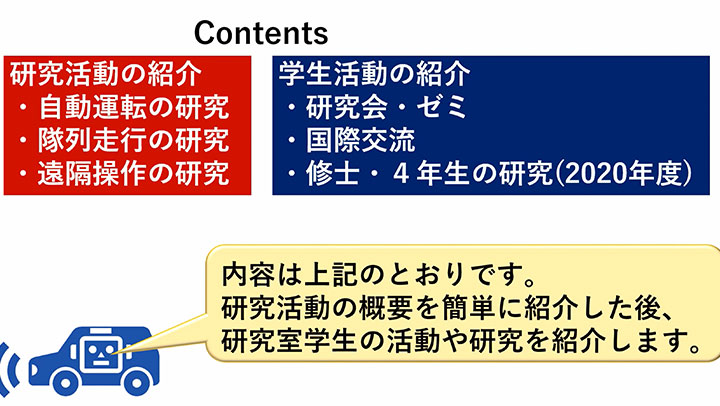

スマートモビリティ(大前研究室 )

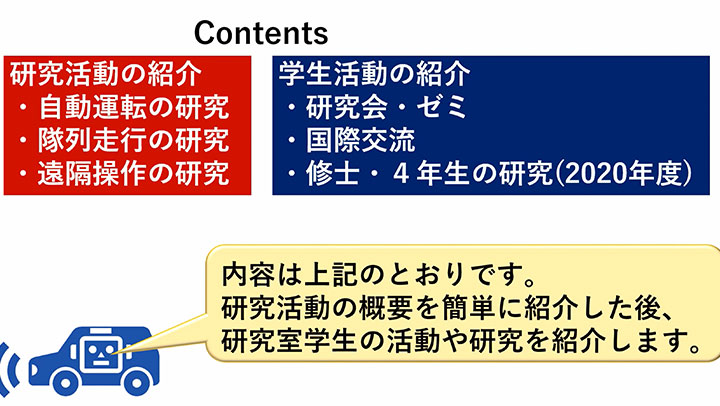

自動車の自動運転は、自動車技術の中で現在最も注目されている技術の一つであり、実用化に向けた精力的な研究開発が進められています。大前研究室では、自動運転に関連する技術として、オンデマンド型自動運転、隊列走行、遠等操作等の研究を行ってきました。近年では、市販乗用車を用いた自動運転・遠隔運転システムや、範囲限定の低速自動運転により、高齢化が進む過疎地や観光地における移動支援を実現する「ラストワンマイル自動運転」などに注目して研究テーマを設定し、研究活動を行っています。

詳細を見る

clear

人づくり革命で地方創生

E18

keyboard_arrow_down

E18

人づくり革命で地方創生

環境情報学部

荒川和晴

環境情報学部

荒川和晴

人づくり革命で地方創生

慶応義塾大学先端生命科学研究所が2001年に開設して以来、山形県鶴岡市を舞台にしたサイエンスの街づくりは大きく前進しています。これまでに6社のバイオベンチャー企業が誕生し、国内外から多くの研究者が集まるようになりました。また研究所を中心としたサイエンスパーク内には、交流拠点となるホテルや子供向けの屋内型施設も誕生し、地方創生のモデル都市として注目されていますが、その成功には教育・人づくりに込められた独自の理念が影響しています。

詳細を見る

clear

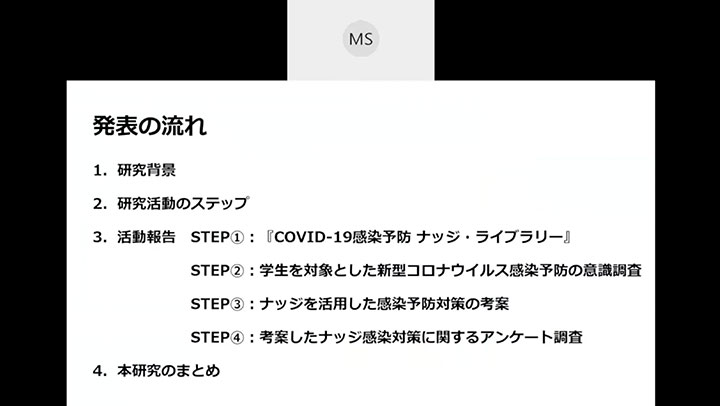

ナッジでCOVID-19の感染を防ごう!

E30

keyboard_arrow_down

E30

ナッジでCOVID-19の感染を防ごう!

看護医療学部

小池智子

看護医療学部

小池智子

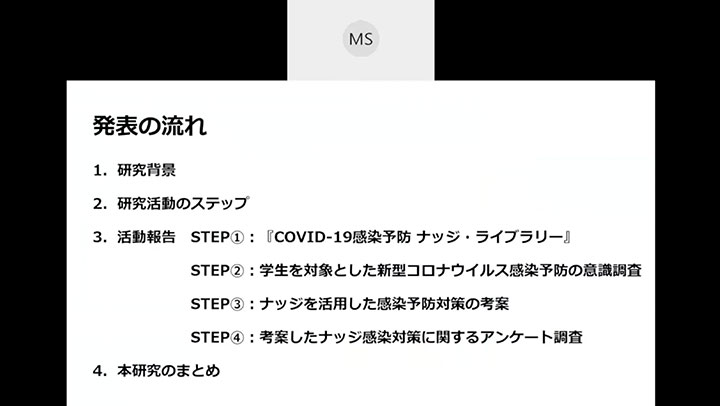

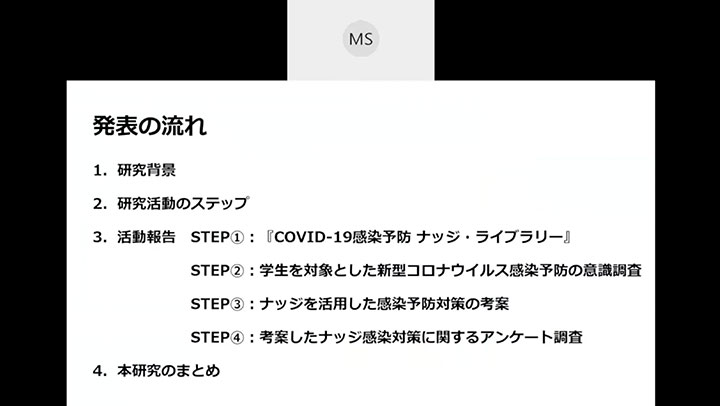

ナッジでCOVID-19の感染を防ごう!

私たちは、COVID-19感染拡大以降、ナッジという行動経済学の理論を用いた感染対策の開発と普及を行ってきました。 ORF2020では、次の3つの活動を紹介します;①国内外から感染予防のナッジ事例を収集した「ナッジライブラリー」、②全国の大学生を対象に調査したCOVID-19感染予防行動の分析結果、③調査結果をもとに開発した感染予防対策。 本研究は、市民がより楽しく自然に感染予防行動が行えるよう「後押し」する方法を示し、COVID-19感染予防に貢献することをめざしています。

詳細を見る

clear

ヘルスケアデータ社会システムコンソーシアム~コロナ禍で変わる…

S05

keyboard_arrow_down

S05

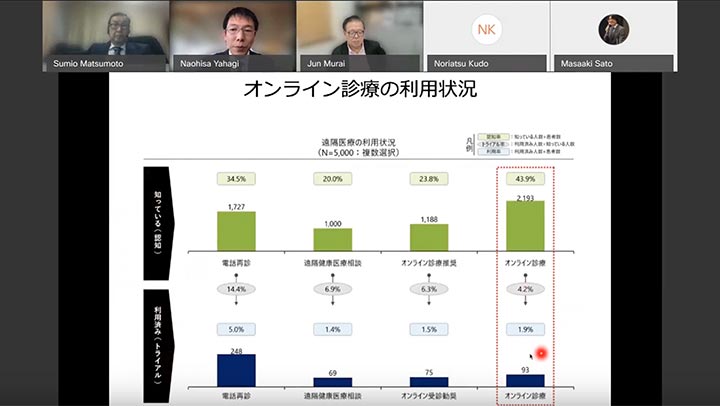

ヘルスケアデータ社会システムコンソーシアム~コロナ禍で変わる医療の融合~

出展団体:ヘルスケアデータ社会システムコンソーシアム

慶應義塾大学

村井純

出展団体:ヘルスケアデータ社会システムコンソーシアム

慶應義塾大学

村井純

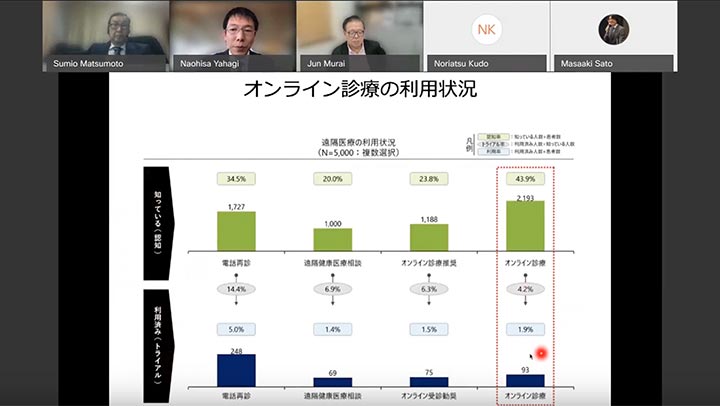

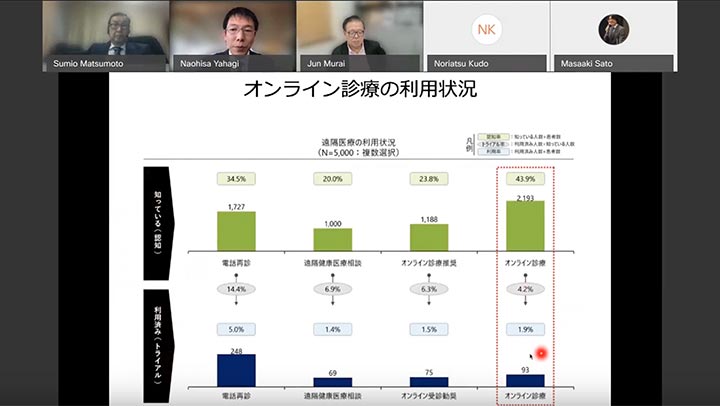

ヘルスケアデータ社会システムコンソーシアム~コロナ禍で変わる医療の融合~

ヘルスケアデータ社会システムコンソーシアムでは、「Hospital in the Home」の実現を目指しオンライン診療や、健康情報の共有基盤の実現と活用を目指し産学協同の開発や、湘南慶育病院における実証をおこなっています。 COVID-19の世界的流行に伴い、オンライン診療への期待が高まり我が国においても初診でのオンライン診療が時限的に解禁され、その永続化が議論されています。4K8K高精細映像の活用や、安全性、高齢者も含め社会全体で活用等、今後の展望についてコンソーシアムメンバーが議論します。

詳細を見る

clear

鳴川肇研究会

P01

keyboard_arrow_down

P01

鳴川肇研究会

鳴川肇研究会

鳴川研究会ではデザインに強いエンジニア、エンジニアに強いデザイナーとなることを目標とし、日々活動しています。創作ツールとして立体幾何学を活用し、テーマに対し、「工学的に問いを立て、幾何学的に解く」ことで、美しいデザインを実現させます。 鳴川研究会は学内、学外、企業などとコラボし、製作活動やプロジェクトを行っています。過去には家具、公園、ORFピッチ、オクタドーム、その他様々な多岐にわたるデザインを実現してきました。ピッチステージでは、2020年度におけるプロジェクトの成果を発表します。

詳細を見る

clear

グローバル環境システムリーダープログラム(GESL)

E17

keyboard_arrow_down

E17

グローバル環境システムリーダープログラム(GESL)

環境情報学部

清木康

環境情報学部

清木康

グローバル環境システムリーダープログラム(GESL)

グローバル環境システムリーダープログラム(GESL)は,国際的な共同教育・研究を継続して実施しています.GESLは、ORF2020のテーマである「超融合」のうち,新しい概念の大学院教育・研究システムのモデルケースとして,環境(自然・科学・技術を含む分野),および,社会ルール(政策分野)に横断的専門性を持つ博士人材の養成を継続的に実施しており,特に本展示においては,1)GESL全体で実施している国際的共同研究成果,2)GESLの国際連携・提携機関と国際的教育・研究環境構築の成果を発信します.

詳細を見る

clear

.png)

.png)